Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

| serge |

31.7.2014, 11:13 31.7.2014, 11:13

Сообщение

#1

|

|

Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 31.7.2014 Пользователь №: 6 011 |

Эльмаш: известный и неизвестный

Начато 13.07.2013 Это эссе не претендует на роль исчерпывающего научно-краеведческого исследования. Я рассматриваю его пока как компиляцию информации, которую можно получить поиском в Интернете, опросом родственников, ветеранов и ряда краеведов, а также экскурсами в собственную память. Это лишь заявка на серьезный труд, который требует обширного изучения музейных материалов и других надежных архивных источников – было бы только время, а его, увы, очень мало. Кстати, знакомые мне краеведы констатируют, что тема истории Эльмаша с одной стороны, очень интересна, а с другой – изучена мало. В настоящем эссе я ставлю задачу попытаться воедино представить известные мне сведения. Такая работа послужит хорошей основой для постепенного заполнения отсутствующих фрагментов. При этом я очень надеюсь на моих заинтересованных в теме коллег – давайте обмениваться друг с другом тем, что известно лишь нам, и все больше и больше пустых квадратов начнут заполняться, раскрывая нам картину этого, не побоюсь так сказать, в чем-то даже загадочного, в чем-то прекрасного, а где-то и жуткого своей историей района. Эльмаш. Этот обширная часть Екатеринбурга лишь одна, без превосходящего ее по размеру Уралмаша, вместе с которым они составляют теперь единый Орджоникидзевский административный район, представляет из себя город, который вполне может соперничать, если не превосходит по площади и населению практически любой другой город Свердловской области. Я родился и вырос на Эльмаше. С годами возникла потребность узнать, как формировался этот город-завод: мы прекрасно понимаем, что своим рождением поселок Эльмаш, равно как и Уралмаш, обязан строительству нескольких заводов. Однако пока мы ограничимся именно жилой его частью, где проходило наше счастливое детство. Человечество давно билось над проблемой создания машины времени. Съездите в глубинные места Эльмаша, пройдите по улицам Даниловской и Ползунова – и вы без всякой машины времени окажетесь в прошлом. Здесь все как-будто законсервировалось на уровне 60-х, а то и 50-х годов двадцатого века. Насколько я могу судить, среди старожилов еще бытует очень «экологичное» название этой части Эльмаша – «Зеленый городок». Впрочем, давайте остановим нашу машину времени не только на улицах Даниловской и Ползунова. Я некоторое время размышлял, в каком порядке мне следовать на ней и решил передвигаться в географическом – с севера на юг. К этой мысли меня привели мои добрые знакомые из военно-исторического клуба «Горный щит». Давайте вспомним, посмотрим на карте или пройдемся по тому месту, где некогда Екатеринбург переходил в деревню Пышма, взяв за основу нашей виртуальной или вполне реальной прогулки перекресток, на котором сходятся проспект Космонавтов, улица Шефская, идущая со стороны Эльмаша, и Бакинских Комиссаров – с Уралмаша. Если мы двигаемся далее из города в северном направлении по продолжению проспекта Космонавтов, слева от нас будет воинская часть , а справа – ныне переносимое на другие территории тепличное хозяйство УГМК. Пройдем метров пятьсот, и дорога начинает круто опускаться в проглоченную мегаполисом деревню Пышму. Эти возвышенности интересны тем, что в период Гражданской войны именовались Ильинскими высотами, и были местом ожесточенных боев за Екатеринбург. Фронт растягивался на 4-5 верст, захватывал территорию, на которой сейчас находятся множественные мачты «глушилки» советского периода , и тянулся, вероятнее всего, примерно до ставших живописными болотами дражных озер, которые находятся чуть более чем в километре от того места, где сейчас улица Шефская начинает резко поворачивать для пересечения с проспектом Космонавтов. Примерно на этом повороте находятся весьма ощутимые по размерам объекты гигантов торговли «Метро» и «Касторама». Бои за Ильинские высоты имели место 8-12 августа 1918 года. Красные войска без боя оставили Екатеринбург 24-25 июля и отошли вдоль Верхотурского тракта (потом его называли Пышминский тракт , затем проспектом Космонавтов) на север, в сторону Алапаевска и Нижнего Тагила. Командование красной Третьей Армии, укрепившись в поселке Балтым, селах Мостовое, Адуй и далее к Алапаевску, поставило задачу двум своим дивизиям развить контр-наступление из района Мостового через Адуй, Балтым и Медный рудник (нынешняя Верхняя Пышма) с целью вернуть Екатеринбург. Одним из полков командовал будущий начдив Онуфриев, именем которого ныне названа улица в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга. 8 августа был взят Балтым, и войска красных подошли к Пышме. 9 августа они заняли район теперешнего поселка Веер и далее продвинулись к городу таким образом, что находились примерно в четырех верстах от вокзала. На теперешней карте это приблизительно соответствует району кинотеатра «Заря» - см. сноску 3. Однако далее, 10 августа войскам Чехословацкого корпуса удалось удержать и затем оттеснить красные части в деревню Пышма, поселки Ягодный и Садовый. 11-12 августа было предпринято контр-наступление, и 12 августа между Балтымом и нынешней Верхней Пышмой красные войска были разгромлены. Сразу оговорюсь, что получил эти сведения от одного из старейших членов «Горного щита», неутомимого исследователя Гражданской войны на Урале, очень эрудированного знатока военной истории Александра Михайловича Кручинина. Бои на Ильинских высотах описаны им в книге «Падение красного Екатеринбурга». До недавних пор члены клуба находили в обозначенных местах артефакты времен Гражданской войны: гильзы, форменные пуговицы и т.д. Я уже упомянул превращающиеся в живописные болота водоемы примерно чуть более километра в сторону от ул. Шефской. Ваш покорный слуга легко добрался туда на велосипеде и сделал несколько снимков. Предлагаю один из них. Кстати, это любимое место отдыха жителей поселка Веер как летом, так и зимой. Фото почему-то не вставляется Фото автора Невольно вспоминаешь Черепаху Тортиллу в исполнении великой Рины Зеленой: Затянулась бурой тиной Гладь старинного пруда... Ах, была как Буратино Я когда-то молода… Не доезжая нескольких сот метров до этих карьеров имени Черепахи Тортиллы, мы пересекаем заброшенную железную дорогу и идущую вдоль нее грунтовку, которые ведут нас на территорию с леденящим душу названием – «урочище Гиблая Елань». Это название имеется на картах даже позднего советского периода. Гиблая Елань является преддверием одного из интереснейших мест на Эльмаше – Калиновских разрезов. Они всегда были любимым местом отдыха, а сейчас, с модным превращением в культурное рыбное хозяйство с беседками, мангалами и даже живыми страусами, приобрели общегородскую известность. На этом месте я сделаю паузу и приглашу в мою машину времени геолога, краеведа и писателя Ильдара Ивановича Артемьева, очень сочно изобразившего свое непростое детство в этих местах. Я разыскал рассказ в Интернете, он был опубликован в журнале «Урал». Золотой самородок «Пацаны, кончай футбол, айда купаться.» Ребята бросились разбирать ворота, сделанные из наших штанов, разбитых ботинок и поношенных рубашек. Все потные, разгоряченные, с возгласом «Ура-куп-куп» забросили тряпичный мяч за сараи и стаей растрепанных воробьев уже готовы были бегом нестись на Калиновские разрезы. Горячая пыль текла между пальцами, солнце так накалило дорогу, что обжигала босые ноги и так-то они потресканные от цыпок, со сбитыми ногтями, больше походили на обгорелые головешки. Бараки «Эльмаша» скрылись за соснами, в лесу стало прохладнее. Мы, дети рожденные в войну, все лето были предоставлены сами себе. У многих отцы погибли в войну, матерям приходилось работать, приходить поздно, уходить рано, и была одна забота, чем бы накормить нас, вечно голодных. Мы болтались в Калиновском лесу- собирали подножный корм. Ели пестики и крупянку с сосен, собирали щавель и ягоды, заячью капусту и вообще все, что казалось съедобным пихалось в рот. Строили шалаши, играли в войну, и Калиновка была нам больше домом, чем бараки «Эльмаша». Купались до посинения, загорали, а вернее сгорали до такой степени, что с плеч кожа слазила лохмотьями. Раньше мои родители с Верхней Пышмы переехали на Калиновку, где наша избушка стояла на самом берегу этого озера. По берегам было еще много бараков, была баня, начальная школа, в бараках жили питерские рабочие эвакуированные в войну с завода «Электросила». Жили узбеки, казахи, которые работали в так называемой «Труд армии», где они очень страдали в своих халатах от наших морозов и многие умирали. Через Калиновку шла железная дорога на Реж, по ней возили торф на «Уралмаш». За железной дорогой начиналось таинственное жуткое болото, образованное рекой Пышмой, оно и называлось так же жутко «Гиблая елань». Заросшее густо камышами и осотом. Среди камыша блестели свинцовой водой окна подернутые ряской, а на других росли красивые белые лилии. Заросли черной смородины были не проходимы, но мы ради вкусной ягоды, рискуя, пробирались по зыбунам к этим кустам. Зимой, кто держал коров, косили отаву, и на коровах вывозили ее, а под санным следом выступала коричневая вода и всегда со страхом ждали, что сани уйдут под воду. «Гиблая елань» зимой, даже в сильные морозы никогда не замерзала. Над окнами озер стояли клубы пара, а на кустах белели белые бороды изморози и куржака. По ночам выли волки, и даже местные собаки прятались, поджав хвосты в тамбурах бараков. Не только мы дети, но и взрослые старались ночью не выходить на улицу потому, что волки бродили по помойкам и не боясь стояли под окнами. Ружей не было, их никто не отстреливал и они наглели. Шла война, наши родители вставали очень рано, чтобы пешком через лес дойти до заводов в город и так же поздно приходили домой, ходили, собираясь все вместе, боясь волков, потому что были случаи нападения. Электричества не было, жгли керосиновые лампы, топили печи, и у раскрытой дверки все грудились около нее, смотрели огонь, рассказывали друг другу жуткие истории, а пламя от лампы то вздрагивало, то потрескивало, по стенам бродили и шевелились тени, и становилось страшно, а таинственно. Так проходило детство, рядом был город, но мы жили, словно в тридевятом царстве у Берендея в лесу. Калиновское озеро образовалось из огромных ям, где еще до Революции старатели мыли золото. Потом эти ямы заполнились родниковой водой, берега заросли соснами, а пляжи были из чистого промытого песка и галечника. У нас в доме тоже останавливались старатели, которые в сосновом лесу у станции «Калиновка» рыли дудки, доставали золотоносный песок и гальку. Делали весной запруды, ставили эстакады и тачками завозили песок наверх, ссыпали на желоба, а женщины качали воду деревянными насосами и резиновыми скребками перемешивали эту смесь, чтобы отделить глину. Промытая порода катилась по желобу на железные плиты с дырками разного диаметра, где отделялась крупная галька от мелкой, пока чистый промытый песок не попадал на резиновые коврики, с тех то и снимали золото с черным магнетитовым порошком. Потом у нас около дома на летней печке в сковороду высыпали эту золотую смесь, наливали ртути и выпаривали. Получался золотой королек, который бросали в жестяную опечатанную банку. Я всегда смотрел и слушал, открыв рот, и это таинство добычи золота врезалось в память. Особенно руки старателей. Огромные, с набухшими пальцами, со сбитыми ногтями, они с такой нежностью перебирали золотинки, гладили мелкие самородки, и казалось, что в жизни ничего нет дороже этого тусклого желтого металла. Вот и нет нашего дома на Калиновке, нет и таинственного болота «Гиблая елань», его сожрала «драга». Опять это золото, ради которого вздыбили землю, намыли огромные кучи отвалов, и нет больше ни купавок, ни черемухи, ни смородины. Пусто, голо, и только огромная драга с трехэтажный дом со всепожирающими ковшами, которые беспрерывной лентой несут в ненасытное чрево этот золотоносный грунт, а с другой стороны выплевывают ненужную пустую породу промытого песка и галечника, и так днем и ночью, ночью и днем. Все стало безжизненно, и только мне она доставляла немного радости, на них можно было найти куски яшмы, а главное окатанную гальку горного хрусталя да еще и волосатика проросшего зеленым турмалином. Казалось, что в хрусталь попали сосновые иглы каким-то чудесным образом, да и остались там навечно. Ребятам тоже нравилось бродить по отвалам, подбирать плоскую гальку, чтобы потом на озере «печь блины». Когда ее ловко бросаешь, она скользит, прыгая по волне, и не тонет. Сколько раз прыгнет, столько, значит, испеклось блинов. Любили подолгу сидеть и смотреть на работающую драгу. Единственно, что портило это наше удовольствие- это запах от канализационных стоков с «Эльмаша» и «Уралмаша», особенно в жару, целая река текла между отвалами, затекала в тупики, застаивалась там, медленно высыхая. Вот и озеро. Вся ватага, не останавливаясь, с ходу, на берегу сбрасывая штаны, врезается в воду: брызги, вой, вода холодная обжигает, родники не дают ей согреться, но зато, как здорово она охлаждает, и хочется нырнуть еще глубже, достать до дна, страшно, жутко медленно ты опускаешься в глубину, выпученные глаза, надутые щеки от воздуха, который хочет вырваться из тебя. Вот и дно, хватаешь горсть песка, чтобы доказать: ты достиг дна и с гордостью показать ребятам, не все могут сделать это, и ты становишься на несколько минут героем. Кое-кто уже докупался до такой степени, что сидит на берегу мелко цокая зубами, весь покрытый «гусиной кожей», но чуть придя в себя- снова лезет в воду. Солнце зашло за тучу, стало прохладно, и я предлагаю пойти на отвалы и посмотреть далеко ли продвинулась драга за неделю, что мы не были. Снова летим через железную дорогу, и вот отвалы. Разбредаемся по ним, медленно продвигаясь к драге, на ходу подбирая красивую гальку. Вдруг Вовка, самый младший из нас, издал какой-то возглас, больше похожий на вопль, забегал по отвалу, видимо в поисках чистой воды. Потому что пытался что-то отмыть даже в канализационном потоке. Ошалелыми глазами смотрел на раскрытую ладонь, на которой лежало что-то желтое, отдаленно напоминающее небольшую черепашку. Мы все подбежали к нему, сгрудясь вокруг, но он пятясь медленно отходил от нас, зажав в грязной руке свою ценность, и повторял: «Мое золото, мое, никому не дам». «Дай посмотреть-то, жадюга,»- орали мы: « может это и не золото». «Ага- отберете, золото это, чижелое» и продолжал пятиться. «Смотрите в моей руке только, издаля»,- он раскрыл ладонь, рука мелко тряслась, и желтая черепашка вздрагивала, блестела на солнце, и видно было, что это и взаправду золото. Кто-то схватил крупную гальку и с возгласом «дай подержать, а то вмажу», стал приближаться к нему. Он хотел опять зажать свое богатство в кулак, повторяя, как молитву: «Мое это, мое, отберете»-, как чья-то нога, изловчившись снизу, ударила руку, и самородок, описав дугу, еще раз блеснув на солнце, шмякнулся в небольшой залив сверху чуть засохшей канализационной жижи. Вовка с диким воем бросился за своим богатством в эту зловонную мяшу, брызги полетели во все стороны. Он стал цедить руками то место, куда упал самородок, и ревел так, что слезы лились ручьем, он рукавом пытался вытирать, но только размазывал по лицу грязь, мы все падали от смеха, видя, как он барахтается в этой зловонной жиже, повторяя слова: «Мамка сдала бы золото, мне колбасы бы купила». Он медленно опускался в этом месиве, жижа подошла уже под самую грудь, но он все еще пытался выловить свое богатство, повторяя: «Мамка колбасы бы купила». Когда уже мяша подошла к горлу, мы поняли, что он тонет. «Вовка,»- заорали мы: «Ты тонешь!». До него наконец дошел наш вопль, и в глазах появился дикий ужас, он стал биться, и чем больше бился, тем быстрее стал погружаться. Рядом не было ни кустика, ни палки, чтобы бросить ему. Серега, самый старший из нас, заорал: «Снимай рубашки- связывай рукава!». Было уже не до смеху, мы вышли из оцепенения, быстро завязали узлами рукава, получилась длинная веревка. Бросили ему в последний момент, он судорожно успел схватиться за рукав нашей импровизированной веревки. Схватившись друг за друга цепочкой, упираясь ногами в отвал, пытались тянуть, но галька сыпалась из-под ног, и все-таки он медленно стал появляться из этого месива. Глаза смотрели из грязного лица с такой мольбой, а кожа, где оставалась чуть чистой, была белей белого мела. Наконец-то, извиваясь, он выполз на край отвала. Снова крупные слезы полились из глаз, но это уже были слезы радости, но он продолжал шептать: «Мамка за золото колбасы бы купила». Мы смотрели на него с жалостью, потупив глаза, виновато отворачивались, словно стыдясь чего-то, словно не спасли его, а сделали какую-то подлость. Развязали рубашки и двинулись к озеру стирать их. Он шел последним, и его всхлипы были долго слышны даже тогда, когда он сидел в воде, отмокая от грязи. Уходили уже по одному, словно стесняясь друг друга. Так же светило солнце, пыль мягко обволакивала ноги, пели птицы, но мне было грустно, я шел, слизывая горько-соленые слезы, которые катились из глаз без моей воли, грязная рубашка волочилась по песку, я знал, что дома за нее будет взбучка, но это не пугало меня. Перед глазами все еще виделся самородок в грязной, дрожащей руке Вовки. Следующим летом сосед, который работал на мельнице, устроил меня на халтуру, как выразился он, чтобы я заработал немного денег. Я с радостью согласился и весь месяц помогал мужикам грузить мешки с мукой. В день, когда я заработал свои первые деньги в жизни, зажав их в кулак, пошел в продуктовый магазин купить колбасы. Я тоже мечтал съесть столько колбасы, сколько залезет в живот, она лежала кральками, батонами, на срезе блестела белыми квадратиками жира, и во рту уже был ее вкус. Сглатывая слюну, я купил целый батон, зашел в чей-то двор, надкусил ее, но она не лезла в горло. Вовкины глаза выплыли из ниоткуда, словно следили за мной, и его грязные губы повторяли: «Мамка сдала бы золото, колбасы бы купила». Я шел домой и заново переживал тот случай, снова было грустно, и ничего уже не радовало меня. Больше Вовки я не видел, с матерью и еще с двумя братьями они перебрались из барака в другой район, а наелся ли он колбасы,- этого я уже никогда не узнаю. Шел 1949 год, на улице было жарко! Золотым блеском отливали бронзовые дверные ручки старых купеческих домов на улице Свердлова. Раньше я с удовольствием трогал их, но сегодня отворачивался, боялся затронуть, словно они могли обжечь мои руки. Память услужливо предоставляет мне воспоминания детства, связанные с Калиновскими разрезами. Они всегда были любимым и достаточно близким (в пешеходной доступности) местом отдыха. Мои воспоминания относятся к 60-м годам. Летом мы с родителями, их друзьями, иногда с дедом ходили отдыхать на Калиновку. Я даже помню, как купался в разрезах. Было немного жутковато: вода мутная, дно неровное – вот-вот провалишься в какую-нибудь яму. Постоянно ходили слухи об утонувших в разрезах. Молва утверждала, о том, что они очень глубокие, и в них образуются некие воронки. Калиновские разрезы. Современность.Фото автора. Судя по всему, именно эта драга до сих пор работает недалеко от поселка Становая Березовского района. Привожу фотоснимки и небольшой комментарий о драге, взятые мною с Интернет-форумов. http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=156...860&t=13860 Драга в посёлке Становая, золотодобыча на реке Пышма Первые отечественные драги, тогда еще паровые, делали на Невьянском заводе в начале XIX века. С восстановлением промышленности после Гражданской войны производство драг переместилось в другие города. Драга №54 сделана в городе Воткинске. В начале 1933 года ее детали прибыли в Верхнюю Пышму, и на берегу реки началась сборка, а 1 мая 1934 года драга приступила к работе. За тридцать лет она полностью отработала верховья реки и уперлась в железнодорожный мост, что находится неподалеку от станции Березит . Его высоты для прохода драги было недостаточно, ведь плавучая фабрика — сооружение трехэтажное. Было решено поднять мост. Около него соорудили четыре фундамента, на них установили вертикальные фермы, рядом закрепили мощные подъемные лебедки. Ниже моста построили плотину. Образовался водоем. Заранее рассчитали уровень воды для проплыва драги. 9 июля 1962 года мост был поднят, и драга прошла. Вся операция, начиная с подъема моста и заканчивая его возвращением на прежнее место, заняла 2 часа 20 минут. А всего драга простояла месяц. Если бы прошел вариант с демонтажом верхней части драги, то этот срок увеличился бы до полутора лет. Такое смелое техническое решение в Советском Союзе было осуществлено впервые. Березитский мост мне очень хорошо знаком. В 60-х-70-х годах мы ходили на лыжах до станции Березит и пересекали Пышму у этого моста по льду. Оказывается, он еще известен таким уникальным техническим решением для пропуска драги. Примечание SERGE Железнодорожный мост остановить драгу не смог, зато остановил, неподалеку от Сарапулки, автомобильный. Перед этим мостом золото закончилось. Пришлось идти назад, а там их никто не ждал. После того, как в свое время драга уходила вниз по течению, испохабленные берега отдавались под садовые товарищества, и люди на радостях, что наконец-то получили землю, восстанавливали все за свой счет. Завозили чернозём, поднимали участки над уровнем реки. Артели, которой принадлежит драга, удалось получить еще один, и, вероятно, последний отвод площадью 144 га, в районе Становой, где она и находится по настоящее время. Драга уже на третий раз перемывает отработанный грунт, содержание золота ничтожно мало, но окупаемость всё же есть, наверное. Общались с местными жителями, они рассказывали, как эта драга несколько раз тонула, и приходилось заново восстанавливать её. В целом место довольно необычное, обязательно стоит побывать хотя бы раз. http://ranive.ru/archives/208 На этом, пожалуй, я и закончу раздел, посвященный Гиблой Елани. Теперь давайте географически переместимся на юго-запад, а из машины времени сойдём в 30-е годы. Мы находимся в районе транспортного узла «Кинотеатр Заря» или, по названию остановки метро, «Метро Уралмаш». Некоторые официальные сведения 11 июня 1932 года было принято постановление №422 о строительстве уральской электромашиностроительной группы заводов «Уралэлектротяжмашина». Руководителем строительства и проекта был назначен опытный инженер А.П. Альпов. В июле 1933 г. был заложен фундамент первого завода - аппаратного. Всего планировалось в рамках проекта построить четыре завода: турбогенераторный, завод гидрогенераторов и крупных машин, аппаратного и трансформаторного. 15 июля 1934 года пущено опытное производство завода Уралэлектромашина. Дальнейшее строительство шло параллельно с освоением продукции. Первым директором был назначен Александр Миронович Дубнер. В предвоенные годы завод не был в числе ведущих электротехнических предприятий. Нас больше интересует история самого поселка, построенного рядом с заводами. Приведем краткий обзор. Так рождался Эльмаш (1932-1941) Летом и осенью 1932 года техдокументация на строительство завода не была готова, все силы были брошены на строительство жилого фонда для рабочих-строителей, а позднее для эксплуатационников. Первый жилищный массив барачного типа начали строить в районе третьего километра с символичным названием Рабочий поселок. Первоначально было построено 19-20 бараков - одноэтажных, неблагоустроенных, с печным отоплением, без воды и канализации, каждый площадью 300-350 м2. Часть из них - общежития, где проживали одинокие рабочие, мужчины и женщины, по 60-70 человек в каждом не разделенном на комнаты бараке, а часть - коридорного типа, где жили семейные рабочие, по 12-14 семей в каждом бараке. В бараках для одиноких рабочих стояли в 4 ряда кровати, возле каждой кровати - тумбочка, две печки для обогрева барака (плиты) и два бачка с кипяченой водой. Один барак, небольшой, был разбит на небольшие комнаты по 12 кв. м, по 4 комнаты в одном подъезде, также без воды и канализации, в эти комнат поселяли первых ударников завода, таких было всего 12 комнат. В одном из бараков с одной стороны была рабочая столовая на 40-50 посадочных мест, с буфетом и открытой верандой, где в летнее теплое вечернее время был ресторан, с другой стороны этого же барака на одно рабочее место - парикмахерская. Другой барак был так же разделен на две части (половины), с одной стороны была пошивочная мастерская, которой заведовал Янов, он же и был закройщиком верхнего женского платья, а с другой - мастерская по ремонту обуви. В этом же районе, в одном из бараков, помещалась поликлиника-больница на 15-20 коек, в которой производился прием и лечение рабочих-строителей и эксплуатационников. Здание этой больницы было обнесено забором, внутри которого росло много сосен и кустарников-цветов, где были установлены скамейки для отдыха больных. Одной из основателей этой больницы была Мария Симоновна Синицина. В районе этого же поселка в 1933 году было выстроено здание под магазин, в котором были размещены продуктовый и промтоварный отделы, в каждом из них по одному рабочему месту. В этом же районе в одном из бараков размещался клуб, в фойе которого организовывались танцы для молодежи, в основном зале пропускались кинокартины и проводились занятия кружков. В 1933 же году открылось почтовое отделение №18. Планировка рабочего поселка представляла из себя форму неправильного треугольника, в центре которого было выстроено небольшое здание 15-20 кв. м - кубовая, внутри которой в печку был заложен большой бак, в котором женщины в белых халатах кипятили воду и разносили ведрами на коромысле по баракам в бачки для питья. Одним из первых прорабов на строительстве рабочего поселка был Мирошин Александр Андрианович. Первый конный двор на 40-50 лошадей был построен в районе нынешних улиц Бабушкина — Корепина, где начальником был т. Сазонов. В связи с тем, что строительству жилого массива на соцгороде необходима была площадка, конный двор перевели в район, где сейчас остановка трамвайная «Электриков». Начальником этого конного двора был назначен цыган Баранов. Конюшни и сейчас сохранились, в которых в настоящее время расположен склад ОКСа завода. На территории конного двора было овощехранилище для картошки и других овощей. Между рабочим поселком и будущим соцгородом в лесу было выстроено одноэтажное здание барачного типа, где размещалась пожарная команда. Одни из первых ее начальников был т. Сысоев. Эта пожарная команда обслуживала вначале строительную площадку завода и строительство жилого фонда, а дальнейшем и эксплуатацию и на cвоем вооружении имела две бочки, каждая на двух колесах с тягловой силой лошади, в дальнейшем - одну пожарную машину. Кроме рабочего поселка, жилой фонд барачного типа был у завода на Шарташе, в районе станции Аппаратная. Четыре барака были по Березовскому тракту (шоссе), ныне улица Блюхера. В окрестностях Калиновских разрезов было построено около десятка бараков для холостых и семейных. Ниже нынешней улицы Энтузиастов было 4 барака, так называемый Северный поселок. В одном из них половина была отведена под красный уголок, где регулярно 3 раза в неделю под гармошку устраивались танцы. Итак, мы видим, что началом микрорайона Эльмаш стал так называемый Рабочий поселок. Сейчас это территория, расположенная почти сразу за педуниверситетом, а именно улица Электриков. Интересно отметить, что довольно давно соответствующая одноименная остановка трамвая называлась «Рабочий поселок». Нам, жившим уже в современных домах Эльмаша, это место казалось захолустным, мрачным и неуютным. Если мы ехали на трамвае по ул. Предзаводской (ныне Фронтовых Бригад), то хотелось удалиться от Рабочего поселка как можно скорее. В 1932-33 годах параллельно со строительством рабочего поселка началось строительство соцгорода. В сплошном лесу в стороне от ныне существующего проспекта Космонавтов, в районе кинотеатра «Заря», был установлен указатель «ДОРОГА НА ЭЛЬМАШ», вырублена просека и сделана грунтовая дорога (ныне ул. Краснофлотцев до ул. Бабушкина), которая затем поворачивала вправо до завода и в последующие годы (1935-1936) была выложена камнем (бурковка). По правой стороне дороги, в районе проспекта Космонавтов, в 1934 году было построено три одноэтажных двухквартирных рубленых дома, каждый площадью 50-60 м2, с печным отоплением. Левее указателя «Дорога на Элъмаш» стоял пивной бар под названием «Золотой ключик». Влево от нынешней улицы Краснофлотцев на расстоянии 150-200 метров в 1933 году построили 4 засыпных каркасных двухэтажных дома, три из них 8-квартирные, каждый примерно жилплощадью 230-250 м2, четвертый -коридорной системы, на 32 комнаты, типа гостиницы. Во всех 4 домах первое время в основном проживали инженерно-технические работники завода. По-видимому, от контингента проживающих и произошло название - поселок ИТР. В 100-150 метрах от поселка ИТР на север в 1932 году была построена школа ФЗУ - одноэтажное Т-образное здание с 15-20 небольшими классами, где готовились кадры для строительства и эксплуатации завода. Между существующими ныне улицами Бабушкина, Энтузиастов, Баумана и Стачек в 1933-1934 годах были построены два одноэтажных барака. В одном из них была баня и прачечная с рядом стоящей котельной, а в другом (барак №6), коридорной системы, жили семейные рабочие. В этом бараке впервые на Элъмаше было подведено паровое отопление, канализация и холодная вода. По ныне существующей улице Краснофлотцев, по левой стороне, в 1933-1934 годах были сданы в эксплуатацию 4 камышитовых дома (щитовые с утеплителем из прессованного камыша), 18-квартирные, трехэтажные, с печным отоплением, водой и канализацией. В доме №2 была небольшая библиотека, а в доме №4 - столовая на 20-24 посадочных места, которая в народе называлась «Таверна». Эти дома отчетливо сохранились в моей памяти – насколько я помню, они простояли примерно до середины 60-х годов, мы так и называли их камышовыми. Что-то подобное еще сохранилось на перекрестке улиц Бабушкина и Энтузиастов (ул. Бабушкина, 32). В районе, где сейчас стоит школа №99, было построено одноэтажное здание площадью 300-350 м2, в котором был расположен первый литейный цех завода, рядом, в небольшом здании, - первый заводской гараж на 2-3 машины. Очень интересно для меня, выпускника 99 школы, которая приняла первых учеников в 1953 году. 11 июля 1936 года была сдана в эксплуатацию школа №66 по ул. Краснофлотцев, 8 - двухэтажная, с 7-летним образованием, на 400 мест. Архитектором этой школы был Яковлев Борис Николаевич, он же в это время был начальником ОКСа завода. В сдаче школы №66 и детского сада №136 принимали участие трудящиеся завода, в основном ИТР. О сдаче школы в эксплуатацию была послана телеграмма наркому просвещения т. Бубнову. Получен ответ: «Свердловск. «Уралэлектромашина». Пронъ. Приветствую. Передайте поздравления строителям. Бубнов» («За Электромашину» 21 июля 1936). В последующие годы школа была надстроена, увеличена по площади и переведена на 10-летнее образование. В первые годы в школе №66 помещалась и школа взрослых №4, директором которой был Чернецкий Зиновий Васильевич. Строительство всего этого жилого массива производилось с местной вырубкой леса только под объекты, а поэтому бараки и дома были расположены в большом сосновом бору, и их не было видно. В 1935-1936 годах наступили переломные годы в строительстве жилого фонда - в количестве квартир в одном объекте, в высотности домов, благоустройстве. В 1936 году был введен в эксплуатацию 4-этажный 28-квартирный дом (ныне Стачек, 19) с паркетными полами, встроенными шкафами. На первом этаже разместился гастрономом на 5-6 рабочих мест. Сдан и 32-квартирный дом (ныне Краснофлотцев, 10), также благоустроенный, с удобными балконами, в котором на 1-м этаже был расположен продуктовый магазин на 2-3 рабочих места. По ул. Бабушкина, 29а и Энтузиастов, 11 - двухэтажные рубленые, оба 16-квартирные. В итоге в 1936 году было сдано в эксплуатацию 6299 м2 полезной площади. С 1936 по 1941 год строительство государственного жилого фонда, видимо, не производилось - данных не имеется, а в основном выделялись ссуды для рабочих на строительство индивидуального жилого фонда в поселке. В ноябре 1938 года вступила в строй школа №67 по улице Стачек, с семилетним образованием на 800 мест, которая в последующие годы была расширена и переведена на 10-летнее образование. В 1941 году были сданы в эксплуатацию пять домов, двухэтажные, 8-квартирные, общей площадью 2194 кв. м, полезной - 1449 кв. м. В этом же году был сдан в эксплуатацию 6-этажный дом по ул. Краснофлотцев, 7 (так называемый «зеленый дом»). Строил его прораб Елькин Давид Михайлович. При отделении от нашего завода турбомоторного он отошел последнему. В 1948 году (25 ноября) была пущена первая очередь трамвайной линии на Эльмаш, а в 1949 году поселок Эльмаш был соединен с центром города трамвайной линией. Я хотел бы остановиться подробнее на окружении трамвайного кольца Эльмаша. Сейчас мало кто знает, что в прямоугольнике улиц Донская-Баумана-Шефская-Энтузиастов находился лагерь для заключенных. В конце 40-х годов моя мама жила с родителями по адресу ул. Баумана, 41. Рядом был этот лагерь. Заключенных под конвоем водили на работы в цехах завода «Электротяжмаш». Конвой обычно располагался прямо у входа в цех, где мама работала нормировщиком. В числе заключенных были и политические, в частности, мама помнит фамилию Сорокин, который сидел по 57 статье. Мама помнит команды, подававшиеся конвоем: «встать-сесть». Помнит картину, как заключенные находились в положении «сесть», т.е. на корточках. Заключенные были грамотны, говорили очень хорошо. Также хорошо работали. По воспоминаниям моего знакомого ветерана Вадима Алексеевича Петрова в этом лагере содержались, в частности, украинские националисты. Еще одним исторически примечательным местом неподалеку от кольца является территория, которую мы продолжаем называть стадионом завода Калинина. Участок постепенно поднимается вверх, и его венчает лыжная база и заводской профилакторий. Первоначально именно это место являлось преддверием испытательного полигона завода. К сожалению, каких-либо следов полигона на настоящее время не осталось. Помню только небольшой участок недалеко от лыжной базы, на котором еще в 70-х сохранялись металлические сооружения непонятного назначения. Мы считали, что это остатки стрельбища. Сейчас на этом месте расположен стадион института МВД. Примерно в двух километрах по прямой в глубь леса, недалеко от окультуренного ныне озерка Щучье я натолкнулся на странное сооружение, относительно функций которого существует две версии: это забетонированный вход в золотоносную шахту или также остатки некой инфраструктуры испытательного полигона. Привожу фото. ОПЯТЬ НЕ ВСТАВЛЯЕТСЯ. БУДУ УЧИТЬСЯ ДЕЛАТЬ ЭТО. SERGE Что загадочное и зловещее. Впечатляет своей таинственностью. В 1953 году вступил в эксплуатацию Дворец культуры завода «Ураэлектроаппарат» со зрительным залом на 600 мест. В 1959 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР Орджоникидзевский район (Уралмаш) и Куйбышевский район (Эльмаш) были объединены в один Орджоникидзевский район. В детстве мы очень любили бывать в этом уютном дворце. В нем проводились традиционные новогодние представления для детей, демонстрировались кинофильмы. Проводились и другие мероприятия. Хорошо помню выставку садоводов, в которой активное участие принимал мой дед, выращивавший в условиях Урала яблоки, насколько я помню, весом до 300 граммов. Однако приведем официальную историю дворца. Ссылка на источник см. примечание 6. «Дворец культуры «Эльмаш»: из прошлого в будущее» (по материалам книги «Дворец культуры Эльмаша. Из прошлого в будущее») К началу 1950-х гг. наспех построенные бараки, как и более благоустроенные двухэтажные дома послевоенных лет, уже не отвечали требованиям времени. На Эльмаше началось интенсивное строительство многоэтажных домов, школ и больниц. Жилье строили все заводы района, но только «Уралэлектроаппарат» решился потратить большие по тем временам деньги (6 млн. руб.) на Дом культуры. В этом была большая личная заслуга директора завода Николая Васильевича Щукина. Проектировал ДК, выполненный в смешанном стиле русского классицизма и сталинского ампира, Георгий Александрович Голубев. Он долгое время занимал должность главного архитектора Свердловска. Голубев предложил повторить на Эльмаше свой последний проект, выполненный для клуба завода «Огнеупор» в Богдановиче. Он успел сделать генеральный план участка, вписать здание в окружающие его постройки, которые сами к тому времени были еще только на бумаге. В августе 1949 г. Георгий Александрович умер, так и не увидев свой замысел реализованным. Авторский надзор за строительством Дома культуры «Уралэлектроаппарата» осуществлял Петр Дмитриевич Деминцев. Он оставил след в истории такими знаковыми для Свердловска сооружениями, как ДК им. М. Лаврова, бывший бытовой комбинат «Рубин» на ул. Малышева, «Дом художника» на ул. Куйбышева и других. Иногда его называют соавтором Голубева, но никаких существенных изменений в первоначальный проект здания Деминцев не внес. Дом культуры открыли в декабре 1953 г. Парковая часть была благоустроена в 1958 г. с участием сотрудников Дома культуры и завода под руководством В. П. Пальгова и П. П. Садовникова. И в Богдановиче, и в Свердловске, Голубев использовал традиции дворцовой архитектуры. Дом культуры хорошо просматривался в перспективе ул. Баумана, она создает своеобразную, парадную галерею домов при подъезде к площади перед ДК. Можно себе представить, как Георгий Александрович в феврале 1949 г., глядя на пустырь, деревянные бараки и железную дорогу, рисовал в своем воображении будущий Дом культуры, ул. Баумана, Старых большевиков, весь окружающий их район. Надо было прожить полжизни в Петербурге, чтобы уметь так располагать здания в пространстве. ДК задумывался им как центр архитектурного ансамбля на площади, образованной улицами Баумана и Старых большевиков. Рядом с Дворцом располагаются два жилых дома, выполненных в таком же стиле. Но на завершение ансамбля денег уже не хватило, поэтому, например, с левой стороны ул. Баумана стоят уже не «дворцы», а обычные панельные «хрущевки», да и сама площадь явно идет под уклон, хотя должна была быть прямой. В интерьерах в Богдановиче и Свердловске мало общего. В клубе завода «Огнеупор» преобладал нейтральный растительный орнамент, не было символики в лепнины, росписей на политические темы, которыми отличается эльмашевский Дом культуры. Современники легко прочитывали обращенные к ним послания. «Гости поднимутся по широким гранитным ступеням Дома культуры с чувством гордости и радости за свою страну, за свой завод, - восторженно писал корреспондент «Уральского рабочего» 31 декабря 1953 г. – В центре фойе – монументальный портрет И. В. Сталина. Наверху – художественное панно «Счастливая юность страны Советов». На стенах зрительного зала – круглые медальоны-горельефы на темы: радостный труд, счастливая молодость, культурный отдых. Большой плафон «Славься, Отечество наше свободное» создает у зрителя радостное приподнятое настроение». Искусствовед Б. Павловский был, несомненно, прав, когда назвал этот плафон «праздничной симфонической увертюрой», «одной из лучших декоративных росписей свердловских художников, созданных в послевоенный период». Выполнили его по собственным эскизам выпускники Художественного института им. В. Сурикова Аркадий Охлупин и Владимир Терёхин. Одному из них тогда было тридцать три года, другому - двадцать семь. В цокольной части Дома культуры по проекту должны были располагаться буфет и бильярдная. На первом этаже – фойе для танцев, сцена с залом на пятьсот мест, библиотека. В центре второго этажа – «верхнее фойе для танцев»: «Изящные колоны, на стенах картины на уральские темы. С потолка, украшенного художественной лепкой, спускается похожая на гигантскую, хрустальную каплю люстра. Блестит натертый паркет». Одна из картин показывает девственную, не тронутую человеком природу Урала кисти знаменитого уральского живописца Олега Бернгарда, другая – процветающую столицу края, город Свердловск. В последующие годы здание и его интерьеры претерпели незначительные изменения. Не сохранились росписи на стенах фойе, место фигуры И. Сталина в середине 1960-х гг. занял монумент В. Ленина из красного гранита. Его автор - свердловский скульптор Петр Алексеевич Сажин. В городе он известен памятниками Комсомолу Урала перед Вознесенской церковью и Уральскому добровольческому танковому корпусу на привокзальной площади. На этом я заканчиваю свой обзор, который, как я указывал в начале, по моему замыслу должен стать основой для более серьезного исследования. |

|

Ответов(60 - 79)

| The Berzerker |

12.3.2017, 14:27 12.3.2017, 14:27

Сообщение

#61

|

|

Участник   Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 21.2.2017 Пользователь №: 7 220 |

|

| keycap |

12.3.2017, 17:41 12.3.2017, 17:41

Сообщение

#62

|

|

Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 15.8.2014 Пользователь №: 6 032 |

А кто-нибудь знает, что такое ОПП? Гора вдали напоминает Калиновку. На снимке случайно не пр Космонавтов в районе перекрестка с Войкова? В свое время Ж/Д пути там находились ближе всего к дороге. Ммм, я тут буквально на днях обсуждал эту же тему здесь в комментариях: https://vk.com/club35892780?w=wall-35892780_241 Автор тоже привязывается к холму на фоне, но также предполагает что ж/д ветка пересекает Космонавтов, что однозначно может быть только в одном месте, судя по карте. Правда тогда не совпадает расположение строений с указанным на карте, хотя всё это дело обнесено забором, что отмечено в том месте. Ну и дорога там, явно идущая параллельно с ж/д веткой, должно быть Совхозная тогда. В районе Войкова - Каширской - Кобозева ветка действительно близко подходит к дороге, но там с одной стороны отмечены частные дома мелкими квадратиками, а с другой вообще пусто. Не знаю, может снесли уже всё это к тому времени. |

| The Berzerker |

13.3.2017, 11:17 13.3.2017, 11:17

Сообщение

#63

|

|

Участник   Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 21.2.2017 Пользователь №: 7 220 |

Ммм, я тут буквально на днях обсуждал эту же тему здесь в комментариях: https://vk.com/club35892780?w=wall-35892780_241 Автор тоже привязывается к холму на фоне, но также предполагает что ж/д ветка пересекает Космонавтов, что однозначно может быть только в одном месте, судя по карте. Правда тогда не совпадает расположение строений с указанным на карте, хотя всё это дело обнесено забором, что отмечено в том месте. Ну и дорога там, явно идущая параллельно с ж/д веткой, должно быть Совхозная тогда. В районе Войкова - Каширской - Кобозева ветка действительно близко подходит к дороге, но там с одной стороны отмечены частные дома мелкими квадратиками, а с другой вообще пусто. Не знаю, может снесли уже всё это к тому времени. Алексея Марова знаю )) Общаемся. Мы обсудили это фото. Я высказал свое мнение, он свое. Вроде как сошлись, что это не может быть Совхозной, там совсем все по-другому )) Я больше, чем уверен, что это Космонавтов ) |

| Игорь Б. |

13.3.2017, 14:31 13.3.2017, 14:31

Сообщение

#64

|

|

Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 4 366 Регистрация: 11.11.2009 Пользователь №: 4 382 |

Похоже на ж/д тупик в районе Баумана - Шефская на карте 1947 г. Снято с Баумана 31. Справа эльмашевская горка.

-------------------- Ответы на все вопросы, связанные с гибелью группы Дятлова:

http://1723.ru/forums/index.php?s=&sho...st&p=122802 Все доказательства гибели группы Дятлова от "химического оружия" росомахи: http://1723.ru/forums/index.php?s=&sho...st&p=122803 Пример воздействия химического оружия скунса (росомахи) в палатке: http://1723.ru/forums/index.php?s=&sho...st&p=117054 |

| keycap |

13.3.2017, 16:17 13.3.2017, 16:17

Сообщение

#65

|

|

Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 15.8.2014 Пользователь №: 6 032 |

Несколько фото, обнаруженных в Одноклассниках

https://ok.ru/group/43618341355591/album/44...47/520801228615 1964. Пересечение улиц Шефской и Лобкова. На этом месте сейчас магазин Спорттовары  1964. Двор ул. Шефской барак 34. На фоне двухэтажка по Энтузиастов 40.  1974. Дом по ул.Лобкова 34 - дом за магазином Спорттовары по ул.Шефской  1963. пр.Космонавтов, слева кинотеатр Заря (не видно), до изменения перекрестка  1963 ул. Баумана от ДК завода Уралэлектроаппарат  1974 год. Двор дома по ул.Лобкова 34 и остановка трамвая "Донская" на старом месте  На фоне, думаю, ясли по Энтузиастов 42А. |

| The Berzerker |

13.3.2017, 17:04 13.3.2017, 17:04

Сообщение

#66

|

|

Участник   Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 21.2.2017 Пользователь №: 7 220 |

|

| Rovesnik |

13.3.2017, 17:54 13.3.2017, 17:54

Сообщение

#67

|

|

Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 677 Регистрация: 29.10.2013 Пользователь №: 5 623 |

1963. пр.Космонавтов, слева кинотеатр Заря (не видно), до изменения перекрестка Сделал сравнение с фотографией 2006 года (исходная фотография здесь).  |

| The Berzerker |

14.3.2017, 0:22 14.3.2017, 0:22

Сообщение

#68

|

|

Участник   Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 21.2.2017 Пользователь №: 7 220 |

Был еще вариант этой развязки 1982-2001 гг. но с его фото сложнее )) |

| keycap |

14.3.2017, 13:26 14.3.2017, 13:26

Сообщение

#69

|

|

Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 15.8.2014 Пользователь №: 6 032 |

Несколько фото из музея Турбомоторного завода.

Размер больше, но качество всё-равно не фонтан  Строительство обычной деревянной 2-этажки.  Вид на застройку по улице Корепина (тогда Лабораторная). Справа перекрёсток с Бабушкина. 1940-е годы.  Бараки в районе трамвайного кольца и Донской улицы. Крыши двухэтажек на фоне напоминают подобные то ли по Шефской, то ли по Энтузиастов. И там и там есть характерный уклон вниз.  В оригинале было указано что запечатлено строительство трамвайной ветки, но больше похоже на какие-то огородные работы  |

| The Berzerker |

14.3.2017, 18:20 14.3.2017, 18:20

Сообщение

#70

|

|

Участник   Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 21.2.2017 Пользователь №: 7 220 |

В оригинале было указано что запечатлено строительство трамвайной ветки, но больше похоже на какие-то огородные работы  Садоводы вышли на строительство трамвая )) Возможно и на самом деле строят линию, за людьми кучи земли лежат. А многие стройки трамвая сопровождались выемкой грунта )) |

| keycap |

14.3.2017, 20:04 14.3.2017, 20:04

Сообщение

#71

|

|

Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 15.8.2014 Пользователь №: 6 032 |

Садоводы вышли на строительство трамвая )) Возможно и на самом деле строят линию, за людьми кучи земли лежат. А многие стройки трамвая сопровождались выемкой грунта )) Нет, ну просто странно выглядит как ни крути: если и огородные работы даже, то чего это дамы в платьях и босоножках делают? |

| Makeev_DV |

15.3.2017, 11:13 15.3.2017, 11:13

Сообщение

#72

|

Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 939 Регистрация: 24.3.2010 Пользователь №: 4 572 |

|

| The Berzerker |

15.3.2017, 13:15 15.3.2017, 13:15

Сообщение

#73

|

|

Участник   Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 21.2.2017 Пользователь №: 7 220 |

Нет, ну просто странно выглядит как ни крути: если и огородные работы даже, то чего это дамы в платьях и босоножках делают? Образцово-показательное садоводчество |

| komendor |

15.3.2017, 13:17 15.3.2017, 13:17

Сообщение

#74

|

|

Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 932 Регистрация: 26.10.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3 895 |

По Корепина эти дома до сих пор стоят. А известно, когда именно их строили? Я считал, что во время войны. Или всё-таки после? А разве здесь этих домов нету? https://cloud.mail.ru/public/MH98/eg5B7t9Dp |

| keycap |

15.3.2017, 15:49 15.3.2017, 15:49

Сообщение

#75

|

|

Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 15.8.2014 Пользователь №: 6 032 |

По Корепина эти дома до сих пор стоят. А известно, когда именно их строили? Я считал, что во время войны. Или всё-таки после? Я по reformagkh.ru посмотрел. Слева направо по порядку: Корепина 15 (строится) - 1946 г.п. Корепина 13А (на фото отсутствует) - 1947 г.п. Корепина 13 (строится) - 1946 г.п. Корепина 11 - 1945 г.п. Корепина 9 - 1944 г.п. Корепина 7 - 1945 г.п. Корепина 5 - 1943 г.п. Бабушкина 12 - 1943 г.п. Бабушкина 15 - 1943 г.п. Фото скорее всего 1946 года. |

| Makeev_DV |

16.3.2017, 10:50 16.3.2017, 10:50

Сообщение

#76

|

Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 939 Регистрация: 24.3.2010 Пользователь №: 4 572 |

Есть, на этих данных и основывался. |

| Makeev_DV |

16.3.2017, 10:53 16.3.2017, 10:53

Сообщение

#77

|

Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 939 Регистрация: 24.3.2010 Пользователь №: 4 572 |

Я по reformagkh.ru посмотрел. Слева направо по порядку: Корепина 15 (строится) - 1946 г.п. Корепина 13А (на фото отсутствует) - 1947 г.п. Корепина 13 (строится) - 1946 г.п. Корепина 11 - 1945 г.п. Корепина 9 - 1944 г.п. Корепина 7 - 1945 г.п. Корепина 5 - 1943 г.п. Бабушкина 12 - 1943 г.п. Бабушкина 15 - 1943 г.п. Фото скорее всего 1946 года. Жаль на "Реформе ЖКХ" редко указывают серию или номер проекта. |

| keycap |

16.3.2017, 18:37 16.3.2017, 18:37

Сообщение

#78

|

|

Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 15.8.2014 Пользователь №: 6 032 |

Продолжение фото из музея УЭТМ.

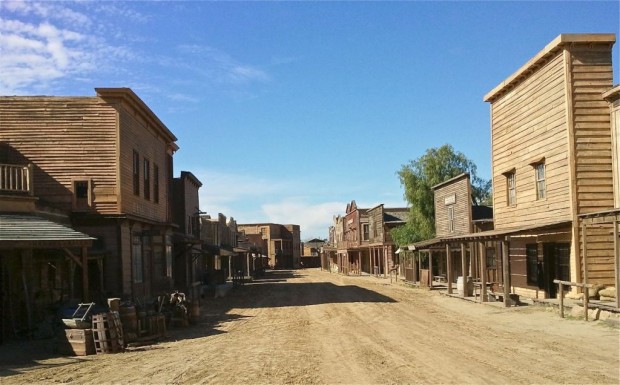

Эльмашевский конструктивизм. Здание на территории УЭТМ, 30-е годы. Назначение, расположение и точная дата неизвестны. Не сохранилось   Управление строительством завода, 1937-1938 гг. Не указано где располагалось. Также не сохранилось.   Архитектура интересная, напоминает таковую у трактиров дикого запада  Экономическая записка на сотню страниц с экономическими обоснованиями строительства завода именно на Урале севернее Свердловска. Изучена существующая и планируемая энергоёмкость региона, зарубежный опыт, расписано назначение каждого завода из группы комбината. Именно на счёт расположения всего один абзац, в духе того что здесь сходятся несколько ж/д линий, неподалёку находятся источники сырья и главное что к востоку располагалась площадка Уралмашстроя. Тираж 2000 экземпляров, привезён из Ленинграда.  Фото из альбома с эскизами к проекту будущего завода. Несколько подобных снимков было выложено ранее. Здание управления комбинатом.  Эльмашевский hotel.  Аэровокзал Уралэлмашстроя! Проект, как я уже отмечал, был с размахом и навряд ли был бы действительно полностью реализован. Само название "Эльмаш" в этих проектах ещё не упоминается, а только уралэлмашстрой (раз завод УЭМК), без мягкого знака.  |

| keycap |

16.3.2017, 18:37 16.3.2017, 18:37

Сообщение

#79

|

|

Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 15.8.2014 Пользователь №: 6 032 |

Жилой дом, построенный методом самстроя работниками ОГТ на ул. Бабушкина 31. 1963 г.п.

Ноябрь 1950 г. Энтузиастов 30Б и 34Б на переднем плане. Снято, по видимому, со здания школы по Баумана 31. Потом там был МУК "Импульс", а теперь центр детского творчества. Двухэтажки внутри двора в двухцветном окрасе и у всех ещё по-видимому целы эти прикольные подъезды  Вдалеке на фоне широкая улица — вероятно уралмашевская Коммунистическая. На ближнем плане вниз под уклон — эльмашевский край географии — частник по Фрезеровщиков, а справа сверху пустырь где сейчас болшой квартал кирпичных 5-этажек.  |

| keycap |

18.3.2017, 12:24 18.3.2017, 12:24

Сообщение

#80

|

|

Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 15.8.2014 Пользователь №: 6 032 |

Продолжение фото из музея УЭТМ. В этот раз очень большая подборка снимков.

Всё по рабочему посёлку: 14 декабря 1937 г. Панорама рабочего посёлка. Есть подобная летняя.  19 декабря 1932 г. Часть здания справа похожа на ясли, заснятые тут.  1934 г. Жилые дома рабочего посёлка. У перекрёстка Проспекта Космонавтов и Краснофлотцев (у к/т "Заря"). Собственно, на фоне Зари их можно видеть здесь, из подборки отсюда.  Ноябрь 1936 г. Вид на планировку каркасных домов для ИТР.   Благодаря этим фото удалось найти место где они находились. Я один раз не смог опознать расположение двух из этих домов с этого снимка с контрой Стройэльмаша на фоне. Но теперь видно что это была группа из четырёх домов, три из которых стоят боками друг к другу, а один торцом к другому с краю. Судя по такой группировке, вкупе с уклоном рельефа вниз подходит место севернее рабочего посёлка, в районе нынешних домов по ул. Вали Котика 9А и 9Б:  Стрелка указывает на расположение первой конторы стройэльмаша, заснятой в 1933 году: в подписи к снимку было указано её раположение на перекрёстке Проспекта Космонавтов и Красных Командиров, но на деле это ближе к перекрёстку Энтузиастов с нынешней ул. Вали Котика (тогда - хотя бы к Бабушкина). |

|

| Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2024, 19:54 |

Русская версия Invision Power Board

v2.1.7 © 2024 IPS, Inc.

Лицензия зарегистрирована на: www.1723.ru