Екатеринбу́ргский завод — чугуноплавильный, железоделательный, медеплавильный и механический завод в Екатеринбурге, основанный казной и действующий в 1723—1808 годах.

Подробнее: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%...%B2%D0%BE%D0%B4

Полная версия: Екатеринбургский завод

Форум Екатеринбург+Свердловск > Архитектура Екатеринбурга+Свердловска. > Архитектура Екатеринбурга первой волны.

Угольная печатка. Екатеринбургский Завод, 1730-ые годы.

Металл : медь

Цена: 39 900 руб.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Источник

Металл : медь

Цена: 39 900 руб.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Источник

Немного название темы не понял. Почему Монетный двор не упоминается?

Помнится в течение 18 века Екатеринбургский завод развивался по трём направлениям - железоделательный завод, монетный двор , гранильная фабрика ( и плюс ещё механическая фабрика).

А в 1808 ( точнее в 1807 ) произошло не закрытие завода , а просто железоделательную часть завода перенесли частично в НижнеИсетск и возможно на Виз ( с оборудованием).Просто Горному начальству как то неуютно стало рядом с дымящими домнами и грохочущими кричными молотами и они решили их убрать подальше.

А более тихие производства - Монетный двор, Гранильная и механические фабрики остались и действовали и после 1808 года, вплоть до 1860х.

По Монетному двору Корепанов написал большую книгу.Там фотографии всех монет ЕМД, чеканов, чертежи старинного оборудования , ну и много интересного написано.

Помнится в течение 18 века Екатеринбургский завод развивался по трём направлениям - железоделательный завод, монетный двор , гранильная фабрика ( и плюс ещё механическая фабрика).

А в 1808 ( точнее в 1807 ) произошло не закрытие завода , а просто железоделательную часть завода перенесли частично в НижнеИсетск и возможно на Виз ( с оборудованием).Просто Горному начальству как то неуютно стало рядом с дымящими домнами и грохочущими кричными молотами и они решили их убрать подальше.

А более тихие производства - Монетный двор, Гранильная и механические фабрики остались и действовали и после 1808 года, вплоть до 1860х.

По Монетному двору Корепанов написал большую книгу.Там фотографии всех монет ЕМД, чеканов, чертежи старинного оборудования , ну и много интересного написано.

По ссылке на Вики все подробно расписано, не стал все сюда постить.

Тема давно назревала. Ещё бы увидеть план завода XVIII - XIX вв с указанием предназначения всех корпусов. А то получается, что на форуме по Нижне-Исетскому заводу больше информации, чем по нашему Екатеринбургскому.

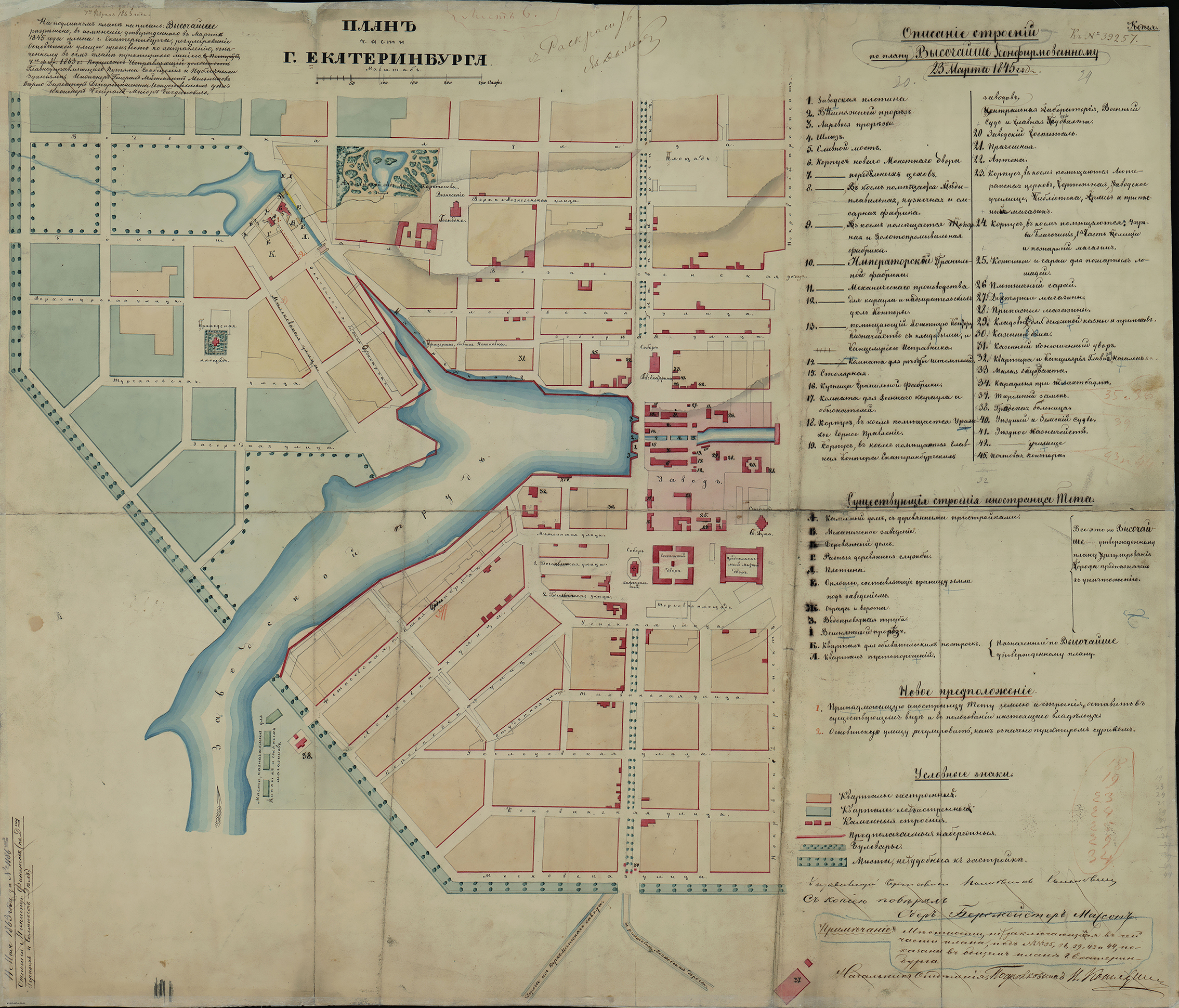

да где то видел на какойто карте города планчик корпусов и подписи к корпусам. Смотреть только затруднительно, потоому что подписи отдельно .

По монетному двору в книге Корепанова.

По монетному двору в книге Корепанова.

3 - ларевые прорезы

4 шлюз

5 сливной мост

6 корпус нового Монетного двора

7-

8 корпус в котором помещается плавильная кузнечная и слесарная фабрики

9 токарная и золотопромывальная фабрики

10 гранильная фабрика

11 механические производства

12 корпус караула и надзирательских дел.Конторы

13 корпус помещающий Монетную контору,казначейство с конторами и канцелярию исправника

14 комнаты для резьбы штемпелей

15 столярная

16 кузница гранильной фабрики

17 комната для военного караула и обыскателей

18 корпус в котором помещается Уральское Горное Правление

19 главная контора Екатеринбургских заводов

20 заводской госпиталь

26 плотничный сарай

27 дегтярные магазины

28 припасные магазины

Еще вы бы хотели тут видеть сканы из книги Корепанова по Монетному двору.

Их есть у меня , все страницы , но ....сами понимаете я их сюда не выложу.

вроде книга эта продавалась или продается , дорого конечно , но купите если так тема интересна

----------------------------------------------------------------------------------------

к сожалению этой книги в свободной продаже в интернете нет, всего 1000 экз

http://www.staraya-moneta.ru/forum/forum44/topic114035/

4 шлюз

5 сливной мост

6 корпус нового Монетного двора

7-

8 корпус в котором помещается плавильная кузнечная и слесарная фабрики

9 токарная и золотопромывальная фабрики

10 гранильная фабрика

11 механические производства

12 корпус караула и надзирательских дел.Конторы

13 корпус помещающий Монетную контору,казначейство с конторами и канцелярию исправника

14 комнаты для резьбы штемпелей

15 столярная

16 кузница гранильной фабрики

17 комната для военного караула и обыскателей

18 корпус в котором помещается Уральское Горное Правление

19 главная контора Екатеринбургских заводов

20 заводской госпиталь

26 плотничный сарай

27 дегтярные магазины

28 припасные магазины

Еще вы бы хотели тут видеть сканы из книги Корепанова по Монетному двору.

Их есть у меня , все страницы , но ....сами понимаете я их сюда не выложу.

вроде книга эта продавалась или продается , дорого конечно , но купите если так тема интересна

----------------------------------------------------------------------------------------

к сожалению этой книги в свободной продаже в интернете нет, всего 1000 экз

http://www.staraya-moneta.ru/forum/forum44/topic114035/

Вот из книги план Монетного двора 1818 года.С оборудованием и станками

Качество в книге приличное , при хорошем увеличении и сканировании можно все буквы прочитать , все черточки рассмотреть

Качество в книге приличное , при хорошем увеличении и сканировании можно все буквы прочитать , все черточки рассмотреть

Как мы видим выше оборудование и строения Екатеринбургского завода менялись в течение веков.

Но информация об этом есть , если интересует 18 век то описание фабрик и частично картинки и их чертежи есть в известной книге Де Ленина. Но сразу скажу что современному человеку читать её тяжело , поэтому эту книгу мало кто читает и мало кто на неё ссылается.

В принципе чертеж выше Екатеринбургского Монетного Двора я бы мог выложить в хорошем разрешении , но толку от этого не будет никакого , потому что оборудование там настолько архаичное , что мало кто поймёт что там нарисовано и описания пояснения мало помогут.

Собственно лет десять назад студия Наутилус хотела сделать 3д реконструкцию Монетного двора , где в натуре в видео показать устройство всех фабрик и как работали все механизмы. Но ребята обломились - во первых город наш совсем небогатый и никто не собирался спонсировать эту работу , во вторых нужно просто было хорошо разбираться в старинной механике , а это далеко не каждый историк может.

Я делал год назад подобную работу ( 3д реконструкцию пушечного сверлильной фабрики). И скажу времени и нервов тут ушло немало. Сперва я очень долго читал старинную книгу Германа , и некоторые моменты там перечитывая до десяти раз ( чтобы понять как работали некоторые механизмы), потом разбирался в старинных чертежах , искал рисунки и фотографии и только потом уже работал на компе.Саму работу я делал как бы год , но на подготовительную работу ушли годы.

Но информация об этом есть , если интересует 18 век то описание фабрик и частично картинки и их чертежи есть в известной книге Де Ленина. Но сразу скажу что современному человеку читать её тяжело , поэтому эту книгу мало кто читает и мало кто на неё ссылается.

В принципе чертеж выше Екатеринбургского Монетного Двора я бы мог выложить в хорошем разрешении , но толку от этого не будет никакого , потому что оборудование там настолько архаичное , что мало кто поймёт что там нарисовано и описания пояснения мало помогут.

Собственно лет десять назад студия Наутилус хотела сделать 3д реконструкцию Монетного двора , где в натуре в видео показать устройство всех фабрик и как работали все механизмы. Но ребята обломились - во первых город наш совсем небогатый и никто не собирался спонсировать эту работу , во вторых нужно просто было хорошо разбираться в старинной механике , а это далеко не каждый историк может.

Я делал год назад подобную работу ( 3д реконструкцию пушечного сверлильной фабрики). И скажу времени и нервов тут ушло немало. Сперва я очень долго читал старинную книгу Германа , и некоторые моменты там перечитывая до десяти раз ( чтобы понять как работали некоторые механизмы), потом разбирался в старинных чертежах , искал рисунки и фотографии и только потом уже работал на компе.Саму работу я делал как бы год , но на подготовительную работу ушли годы.

В постах выше я привел рисунки 19 века.

Сам же завод как железоделательный функционировал до 1807 года .

Вот в "Абрисах" Де Генина есть чертежик тех лет пушечно сверлильного производства,датирован 1724 годом.

Сам же завод как железоделательный функционировал до 1807 года .

Вот в "Абрисах" Де Генина есть чертежик тех лет пушечно сверлильного производства,датирован 1724 годом.

По этому чертежику я почитал в Абрисах разьяснение Де Генина и вроде в общих чертах понял что нарисовано на этой картинке 9 к сожалению эта картинка у меня недостаточно четкая)

вобщем слева на картинке у пушки отпиливают литьевую прибыль.Там пила в раме ,которая приводится в движение через коленчатый вал от шестерен.

по центру пушка которой высверливают канал ствола. сама пушка закреплена на санях клиньями, сани катаются на колесах блоках и эти колеса поворачиваются штурвалом. таким образом неподвижная пушка на санях подается под вращающееся сверло. ну и опять же автоматика - чтобы пушка все время давила на сверло, штурвал за спицу цепляется крюком . А к крюку через веревку и сложную систему рычагов очепов привязан груз , который тянет вниз и тем самым тянет за собой крюк , а крюк тем самым тянет за собой штурвал

вобщем слева на картинке у пушки отпиливают литьевую прибыль.Там пила в раме ,которая приводится в движение через коленчатый вал от шестерен.

по центру пушка которой высверливают канал ствола. сама пушка закреплена на санях клиньями, сани катаются на колесах блоках и эти колеса поворачиваются штурвалом. таким образом неподвижная пушка на санях подается под вращающееся сверло. ну и опять же автоматика - чтобы пушка все время давила на сверло, штурвал за спицу цепляется крюком . А к крюку через веревку и сложную систему рычагов очепов привязан груз , который тянет вниз и тем самым тянет за собой крюк , а крюк тем самым тянет за собой штурвал

справа,где человек крутит рукоятку стан для обтачивания пушек.обьяснять как работает не буду , но система довольно хитроумная.

следует отметить что эту фабрику придумал сам Генин и все механизмы в ней крутятся от одного водяного колеса. по штату в ней всего должно работать три человека, но двое только наблюдают и настраивают механизмы. фабрика как я понял работала , но пушек делала мало , от случая к случаю

следует отметить что эту фабрику придумал сам Генин и все механизмы в ней крутятся от одного водяного колеса. по штату в ней всего должно работать три человека, но двое только наблюдают и настраивают механизмы. фабрика как я понял работала , но пушек делала мало , от случая к случаю

Цитата

Ещёбы увидеть план завода XVIII - XIX вв с указанием предназначения всех корпусов

План 1845 года я вам дал.

Но понятно, что состав завода менялся и в 18 веке при Де Генине он был совершенно другим. На этом сайте 1723 я нашел два плана 18 века,в принципе на них все расписано что и где находилось , но более подробно о каждой фабрике читайте в книге Де Генина ( скачать ее можно www.uktus.org )

вот ссылка на книгу де Генина

http://uktus.org/counter.php?id=2011&u...nie_zavodov.pdf

там описаны все фабрики и цеха с плана выше и даже даны рисунки внутреннего интерьера с оборудованием.

читайте первоисточники

http://uktus.org/counter.php?id=2011&u...nie_zavodov.pdf

там описаны все фабрики и цеха с плана выше и даже даны рисунки внутреннего интерьера с оборудованием.

читайте первоисточники

кстати пушечно сверлильная фабрика , что на картинке выше ( http://1723.ru/forums/uploads/post-3851-1510740119.jpg ) на плане обозначена под номером 9 как Свирельная. Она находилась рядом с домнами ,чтобы в случае крупнокалиберных орудий заливать чугун в форму прямо из домны, минуя ковш и другие приспособления.

Кто-нибудь знает? На Плотинке у Музея архитектуры появился какой-то здоровый пристрой. Это реконструкция чего-то или так просто?

^^Это, няз, ресторан построили. Здание новое, а не воссоздание чего-либо.

За год до основания Екатеринбурга, завода-крепости

1722 г. Декабря 19. - Доношение Т. Бурцова В. И. Геннину о количестве людей и материалов на строительство завода.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

..к тому строению потребно: работных людей, конных и разных ремёсел и на зарплату оным денег, также кем можно оные впредь содержать и на оное покорно доношу, по мнению моему и подписавшихся мастеров работных людей надобно во весь год к строению тех новых заводов: плотников 235 человек, работников пеших и к земляной и прочим работам 900, конные для возки припасов 600, каменщиков и кирпичников 140, кузнецов 24, в том числе слесарей 4, столяров 2, оконнишников 2 человека, да на зарплату оных на целый год и на покупку всяких припасов денег 30 тысяч рублей. А которые слободы приписаны к старым Его величества заводам тако ж и деньги, которые ныне есть в готовности и впредь собираться будут, оных употребить к строению тех новых заводов без остановки старых невозможно. Того ради мним, чтоб работников ... взять из Сибирской губернии, а на приуготовление руд, дров, уголья, каменья, леса, извести и впредь тех заводов содержание... для крайних нужд взять

Верхотурского уезду ближайшие слободы: Камышловскую, Красноярскую, Ощепкову, Белослудскую, Тамакульскую, а к тому управлять приходящими вольными работниками да сверх того уведомиться о них, что в башкири будут многие русские крестьяне, которые остались от высылки на Русь, тако ж и здесь многие являются семейщики, высланные из Сибирской губернии и просят, чтоб им дать здесь в удобных местах для работ поселиться которое чинить запрещено как указом его величества...

Вашего превосходительства всеуниженный раб Тимофей Бурцов.

ГАСО. Подлинник. Рукопись.

Так ровно 295 лет планировалось строительство нового завода-крепости. Это был будущий город Екатеринбург.

Отсюда

1722 г. Декабря 19. - Доношение Т. Бурцова В. И. Геннину о количестве людей и материалов на строительство завода.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

..к тому строению потребно: работных людей, конных и разных ремёсел и на зарплату оным денег, также кем можно оные впредь содержать и на оное покорно доношу, по мнению моему и подписавшихся мастеров работных людей надобно во весь год к строению тех новых заводов: плотников 235 человек, работников пеших и к земляной и прочим работам 900, конные для возки припасов 600, каменщиков и кирпичников 140, кузнецов 24, в том числе слесарей 4, столяров 2, оконнишников 2 человека, да на зарплату оных на целый год и на покупку всяких припасов денег 30 тысяч рублей. А которые слободы приписаны к старым Его величества заводам тако ж и деньги, которые ныне есть в готовности и впредь собираться будут, оных употребить к строению тех новых заводов без остановки старых невозможно. Того ради мним, чтоб работников ... взять из Сибирской губернии, а на приуготовление руд, дров, уголья, каменья, леса, извести и впредь тех заводов содержание... для крайних нужд взять

Верхотурского уезду ближайшие слободы: Камышловскую, Красноярскую, Ощепкову, Белослудскую, Тамакульскую, а к тому управлять приходящими вольными работниками да сверх того уведомиться о них, что в башкири будут многие русские крестьяне, которые остались от высылки на Русь, тако ж и здесь многие являются семейщики, высланные из Сибирской губернии и просят, чтоб им дать здесь в удобных местах для работ поселиться которое чинить запрещено как указом его величества...

Вашего превосходительства всеуниженный раб Тимофей Бурцов.

ГАСО. Подлинник. Рукопись.

Так ровно 295 лет планировалось строительство нового завода-крепости. Это был будущий город Екатеринбург.

Отсюда

Механическая фабрика работала на территории бывшего Екатеринбургского завода с 1838 по 1876 гг. Здесь изготавливались механизмы и паровые машины для многих предприятий Урала. На фабрике трудились известные механики: англичанин П. Э. Тет и русский гидротехник В. И. Рожков (1816 - 1894), Здесь начинал свою работу выдающийся механик, автор классических работ по механике, будущий профессор Петербургского Горного института И. А. Тиме (1838 - 1920). Ныне на месте механической фабрики располагается музей горного дела и Исторический сквер – излюбленное место отдыха горожан.

--------------------------------------------------------------------------------

Екатеринбургская механическая фабрика

казенное предприятие осн. в 1839 под рук. начальника горных з-дов В.А.Глинки (арх. М.П.Малахов). К 1852 ф-ка имела 6 цехов: сборочный, токарный, кузнечный, котельный, модельный, литейный с 400 раб. К этому времени она выполнила 235 заказов для 23 потребителей, изготовляя водяные колеса и турбины, паровые машины, металлорежущие станки, прокатные машины, типографские станки, насосы, вентиляторы, воздуходувные аппараты. Производились также простые приборы и инструмент. С 1861 нач. упадок ф-ки, связанный с прекращением казенных заказов. В 1874 ф-ка была закрыта, сыграв важную роль в развитии машиностроения на У.

Лит.: Наумов В.П., Козлов А.Г. От Екатеринбургской фабрики до современного завода. М.; Свердловск,

--------------------------------------------------------------------------------

Екатеринбургская механическая фабрика

казенное предприятие осн. в 1839 под рук. начальника горных з-дов В.А.Глинки (арх. М.П.Малахов). К 1852 ф-ка имела 6 цехов: сборочный, токарный, кузнечный, котельный, модельный, литейный с 400 раб. К этому времени она выполнила 235 заказов для 23 потребителей, изготовляя водяные колеса и турбины, паровые машины, металлорежущие станки, прокатные машины, типографские станки, насосы, вентиляторы, воздуходувные аппараты. Производились также простые приборы и инструмент. С 1861 нач. упадок ф-ки, связанный с прекращением казенных заказов. В 1874 ф-ка была закрыта, сыграв важную роль в развитии машиностроения на У.

Лит.: Наумов В.П., Козлов А.Г. От Екатеринбургской фабрики до современного завода. М.; Свердловск,

Питер Тет, инженер-механик, был приглашен крупным промышленником и заводовладельцем Всеволодом Андреевичем Всеволожским на Пожевской завод. Там за 7 лет Тет проявил себя классным специалистом и был перевербован Уральским горным начальством на должность главного механика в Екатеринбург. Здесь за 9 лет службы он преуспел также и как предприниматель, основав механическую фабрику, поставил над которой родственников: Питера Гакса и Гектора Гуллета. Оба они, поняв прибыльность этого дела, в один и тот же 1858 год основывают свои отдельные мастерские. Первый – в Кунгуре, второй – в Перми около устья Данилихи. Но через два года так и недостроенные корпуса Гуллета переходят к брату Питера Тета – Эдварду, тому, кто закончил создание на Пожве одного из первых российских паровозов под названием «Пермяк». Он-то и понял, какой профиль должен быть у завода, расположенного на берегу Камы: пароходостроительный. К тому же, Россия после Крымской войны остро нуждалась именно в паровой технике, ведь пароходы были главными перевозчиками пассажиров и грузов.

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ КАЗЕННАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ФАБРИКА

первое маш-строит. пр-тие в Екат. Осн. в 1837 на базе небольшой мастерской механика Монетного двора Л.Ф.Сабакина. В 1841 особым смотрителем назначен горн. инж. В.И.Рожков, а ответственным за техн. ч. - гл. механик урал. з-дов П.Э.Тет. Первые цехи (слесарно-сборочный и токарный) размещались в двух небольших помещениях быв. золотопромывальной ф-ки Монетного двора. С каждым г. ф-ка расширялась и оснащалась новым оборудованием, преим. собственного изготовления. В 1851-1855 построен ряд новых пром. корпусов: сборочно-слесарный, токарный, кузнечный, котельный, модельный, литейный цеха, подсобные помещения, склады, сушилки для леса и др. По мнению крупного специалиста И.А.Тиля, сборочный цех, имевший мостовой кран грузоподъемностью 10 т и большую рельсовую колею с передвижной платформой, был "роскошен".

Токарный цех, расположенный в двухэтажном обширном здании, имел 56 станков, приводом для них служили два 60-сильных водяных колеса, а в период мелководья - паровая машина мощн. 70 л.с. К 1852 на ф-ке было занято более 400 раб.

С первых дней существования ЕКМФ приобрела богатый опыт изготовления сложного пром. оборудования: водяных колес, турбин, вентиляторов, воздуходувок, прокатных и волочильных станов и др. К 1851 выполнено 235 заказов. Особое место ф-ка заняла в развитии "пароходного дела". В 1845 предписанием мин-ва финансов на имя нач-ка Урал. горн. з-дов ген. В.А.Глинки ЕКМФ поручено изготовление паровых машин для отеч. жел. пароходов, строящихся на Камско-Воткинском з-де, а также изготовление недостающего кузнечного оборудования для производства паровых котлов и деталей корпусов пароходов. Ф-ка успешно выполнила правительственный заказ и в 1847 отправила Камско-Воткинскому з-ду крошко-строгальный станок массой 1226 пудов и дыропробивной пресс массой 516 пудов.

Стр-во пароходов было делом новым. Заслугой техн. службы ф-ки явилось налаживание произв. связей и орг-ция поставок с разл. з-дов У. Решение этой задачи возложили на квалифицированного специалиста, конструктора, гл. механика горн. з-дов П.Э.Тета. В помощь ему из Англии прибыл ряд инж.-машиностроителей. В 1850 в Екат. приехал механик-изобретатель Евграф Викзель (Уикзель), к-рый возглавил техн. ч. ф-ки, спроектировал и рассчитал новейшие конструкции пароходных паровых машин, а затем стал гл. механиком ф-ки. В течение 1850-1855 для Камско-Воткинского з-да изготовлены паровые машины пароходов "Граф Вронченко" (80 л.с.), "Кура" (100 л.с.), "Урал" (100 л.с.), "Работник" (100 л.с.).

Одна из первых маш-строит. ф-к России, ЕКМФ сыграла большую роль в становлении маш-ния на У. Штаб корпуса горн. инж. отмечал, что "механическая ф-ка приносит важную пользу обл. урал. горн. з-дов и без сомнения станет наряду вместе со мн. лучшими загран. в этом роде заведениями".

После 1861 ф-ка вследствие недальновидности нового рук-ва, ликвидировавшего ряд цехов и значительно сократившего производство, деградировала, а в 1874 окончательно встала.

Лит.: Тиме И.А. Основы машиностроения. СПб., 1883-1885; Наумов В.П., Козлов А.Г. От екатеринбургской фабрики до современного завода. Свердловск, 1957; Зейферт В.В. Екатеринбургские корабелы // В одном городе. Екатеринбург, 1997.

Д.В. Гаврилов

первое маш-строит. пр-тие в Екат. Осн. в 1837 на базе небольшой мастерской механика Монетного двора Л.Ф.Сабакина. В 1841 особым смотрителем назначен горн. инж. В.И.Рожков, а ответственным за техн. ч. - гл. механик урал. з-дов П.Э.Тет. Первые цехи (слесарно-сборочный и токарный) размещались в двух небольших помещениях быв. золотопромывальной ф-ки Монетного двора. С каждым г. ф-ка расширялась и оснащалась новым оборудованием, преим. собственного изготовления. В 1851-1855 построен ряд новых пром. корпусов: сборочно-слесарный, токарный, кузнечный, котельный, модельный, литейный цеха, подсобные помещения, склады, сушилки для леса и др. По мнению крупного специалиста И.А.Тиля, сборочный цех, имевший мостовой кран грузоподъемностью 10 т и большую рельсовую колею с передвижной платформой, был "роскошен".

Токарный цех, расположенный в двухэтажном обширном здании, имел 56 станков, приводом для них служили два 60-сильных водяных колеса, а в период мелководья - паровая машина мощн. 70 л.с. К 1852 на ф-ке было занято более 400 раб.

С первых дней существования ЕКМФ приобрела богатый опыт изготовления сложного пром. оборудования: водяных колес, турбин, вентиляторов, воздуходувок, прокатных и волочильных станов и др. К 1851 выполнено 235 заказов. Особое место ф-ка заняла в развитии "пароходного дела". В 1845 предписанием мин-ва финансов на имя нач-ка Урал. горн. з-дов ген. В.А.Глинки ЕКМФ поручено изготовление паровых машин для отеч. жел. пароходов, строящихся на Камско-Воткинском з-де, а также изготовление недостающего кузнечного оборудования для производства паровых котлов и деталей корпусов пароходов. Ф-ка успешно выполнила правительственный заказ и в 1847 отправила Камско-Воткинскому з-ду крошко-строгальный станок массой 1226 пудов и дыропробивной пресс массой 516 пудов.

Стр-во пароходов было делом новым. Заслугой техн. службы ф-ки явилось налаживание произв. связей и орг-ция поставок с разл. з-дов У. Решение этой задачи возложили на квалифицированного специалиста, конструктора, гл. механика горн. з-дов П.Э.Тета. В помощь ему из Англии прибыл ряд инж.-машиностроителей. В 1850 в Екат. приехал механик-изобретатель Евграф Викзель (Уикзель), к-рый возглавил техн. ч. ф-ки, спроектировал и рассчитал новейшие конструкции пароходных паровых машин, а затем стал гл. механиком ф-ки. В течение 1850-1855 для Камско-Воткинского з-да изготовлены паровые машины пароходов "Граф Вронченко" (80 л.с.), "Кура" (100 л.с.), "Урал" (100 л.с.), "Работник" (100 л.с.).

Одна из первых маш-строит. ф-к России, ЕКМФ сыграла большую роль в становлении маш-ния на У. Штаб корпуса горн. инж. отмечал, что "механическая ф-ка приносит важную пользу обл. урал. горн. з-дов и без сомнения станет наряду вместе со мн. лучшими загран. в этом роде заведениями".

После 1861 ф-ка вследствие недальновидности нового рук-ва, ликвидировавшего ряд цехов и значительно сократившего производство, деградировала, а в 1874 окончательно встала.

Лит.: Тиме И.А. Основы машиностроения. СПб., 1883-1885; Наумов В.П., Козлов А.Г. От екатеринбургской фабрики до современного завода. Свердловск, 1957; Зейферт В.В. Екатеринбургские корабелы // В одном городе. Екатеринбург, 1997.

Д.В. Гаврилов

Екатеринбургская доменная фабрика.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Алферов Н.С. (16.09.1917 - 06.11.1982)

Планшет. Екатеринбургский завод (Обмерные чертежи заданий и оборудования)

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

госкаталог (Уральский государственный архитектурно-художественный университет)

Планшет. Екатеринбургский завод (Обмерные чертежи заданий и оборудования)

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

госкаталог (Уральский государственный архитектурно-художественный университет)

Цитата

Екатеринбургская доменная фабрика

За 3д-реконструкцию спасибо. Поддерживаю.Но не удивляет уже.

Подобные вещи с точно такими же домнами уже есть ,причем даже в анимации ,где показывается работа печей.

Лучше бы сделали что нибудь оригинальное по ЕМД, например тиснительные станы,показали бы их работу в 3д-анимации . Весьма любопытная и архаичная конструкция ,было бы интересно посмотреть.Или какие нибудь другие механизмы ,например гуртильные станы.

( я бы сам сделал(страстно хотел бы сделать) ,но я частник , мне это никто не оплатит)

От себя могу предложить только анимацию водяного колеса и падающей на него воды.Для ЕМД это тоже актуально

https://www.youtube.com/watch?v=bB7hD8lGDhY

Плата екатеринбургского завода. 1725 год. Снято на выставке в пермской художественной галерее.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Спасибо за фото.Кстати полполтины - это вроде 25 копеек по тем временам.

И весила такая плата где то 400 граммов. То есть очень удобно - можно и за товар заплатить и при случае защититься ею ( использовав как кастет).

И весила такая плата где то 400 граммов. То есть очень удобно - можно и за товар заплатить и при случае защититься ею ( использовав как кастет).

вот ссылка на книгу де Генина

http://uktus.org/counter.php?id=2011&u...nie_zavodov.pdf

там описаны все фабрики и цеха с плана выше и даже даны рисунки внутреннего интерьера с оборудованием.

читайте первоисточники

У меня по ссылке что-то китайское открылось

1 копейка 1726 года, ЕКАТЕРIБУРХ. Квадратная плата

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Лиц. ст.: цифры даты по углам.

Об. ст.: клеймо «ПР-ГА».

Медь, 16,99 г. Сохранность очень хорошая, старая патина.

ГМ# 18.13 (очень редкая). Brekke# 34 (черта с двумя точками). Уздеников# 4071 (черта с двумя точками). Дьяков# 2. Биткин# 359 (R4). Исключительно редкая, 125 рублей по Ильину, 200 рублей по Петрову.

Представленный экземпляр медной копейки-платы, с клеймом «ПР-ГА» на оборотной стороне, является интереснейшей и редчайшей монетой периода правления Императрицы Екатерины I.

Его стоимость по состоянию на 2009 год составляла 2 млн. руб.

Известно несколько попыток нанесения на оборотную сторону «плат» служебных клейм. Для этого на одной болванке, которая использовалась в 1726 году при чеканке некоторых гривен и копеек, было вырезано вглубь клеймо приемщика Екатеринбургских заводов Гаврилы Албычева; в процессе чеканки указанных монет это клеймо оказывалось оттиснутым на их оборотной стороне в виде четырех выпуклых литер («ПР-ГА»). (О способах чеканки медных квадратных «плат» 1725–1727 годов // Уздеников В.В. Монеты России XVIII – начала XX века. Очерки по нумизматике. Факты, предположения, рекомендации. 3-е изд.

Отсюда

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Лиц. ст.: цифры даты по углам.

Об. ст.: клеймо «ПР-ГА».

Медь, 16,99 г. Сохранность очень хорошая, старая патина.

ГМ# 18.13 (очень редкая). Brekke# 34 (черта с двумя точками). Уздеников# 4071 (черта с двумя точками). Дьяков# 2. Биткин# 359 (R4). Исключительно редкая, 125 рублей по Ильину, 200 рублей по Петрову.

Представленный экземпляр медной копейки-платы, с клеймом «ПР-ГА» на оборотной стороне, является интереснейшей и редчайшей монетой периода правления Императрицы Екатерины I.

Его стоимость по состоянию на 2009 год составляла 2 млн. руб.

Известно несколько попыток нанесения на оборотную сторону «плат» служебных клейм. Для этого на одной болванке, которая использовалась в 1726 году при чеканке некоторых гривен и копеек, было вырезано вглубь клеймо приемщика Екатеринбургских заводов Гаврилы Албычева; в процессе чеканки указанных монет это клеймо оказывалось оттиснутым на их оборотной стороне в виде четырех выпуклых литер («ПР-ГА»). (О способах чеканки медных квадратных «плат» 1725–1727 годов // Уздеников В.В. Монеты России XVIII – начала XX века. Очерки по нумизматике. Факты, предположения, рекомендации. 3-е изд.

Отсюда

Интересно. Про копеечные платы слышу впервые, и в корепановской книге их вроде нет ( хотя там фото 400 монет выпускавшихся ЕМД в разные времена)

Фрагмент статьи архитектора Р. П. Подольского «Материалы к истории архитектуры старых промышленных зданий в России XVII—XVIII вв.» из сборника «Проблемы архитектуры : Сборник материалов : Том I, книга 2» (Москва : Издательство Всесоюзной Академии архитектуры, 1936).

Прекрасная чугунная решетка ограды Екатеринбургских заводов (рис. 31), как и решетка мостика у доменного корпуса Златоустинского завода (рис. 21), свидетельствуют о большом мастерстве старых художников чугунного литья уральских заводов.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Источник

Прекрасная чугунная решетка ограды Екатеринбургских заводов (рис. 31), как и решетка мостика у доменного корпуса Златоустинского завода (рис. 21), свидетельствуют о большом мастерстве старых художников чугунного литья уральских заводов.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Источник

1 копейка 1726 года, ЕКАТЕРIБУРХ. Квадратная плата

Интересно. Про копеечные платы слышу впервые, и в корепановской книге их вроде нет ( хотя там фото 400 монет выпускавшихся ЕМД в разные времена)

Вот обнаружились ещё такие (правда это, похоже, копия XIX века):

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Пушка Екатеринбургского завода 1777.

В Кунгуре.

В Кунгуре.

Мнение

Леонид Злоказов из facebook.com

Что в имени твоём? Исторический сквер. Любой приезжий человек, узнавший название сквера, будет вынужден спросить что здесь исторического? Ответить будет сложно. Действительно, что осталось в сквере от истории Екатеринбурга. Несколько остатков поздних построек, перестроенная плотина с одним водосливом вместо трёх. И вообще не понятно, зачем плотина строилась. Ни одного объекта. напоминающего необходимость постройки плотины, ни одного объекта, рассказывающего о том, что здесь было металлургическое производство, что здесь 150 лет было денежное производство. Ни один объект не напомнит о поставке к царскому двору каменных изделий из уральских камней. Уничтожено всё, что проектировал и строил на монетном дворе архитектор М.П. Малахов. Почему исторический сквер?.

Леонид Злоказов из facebook.com

Что в имени твоём? Исторический сквер. Любой приезжий человек, узнавший название сквера, будет вынужден спросить что здесь исторического? Ответить будет сложно. Действительно, что осталось в сквере от истории Екатеринбурга. Несколько остатков поздних построек, перестроенная плотина с одним водосливом вместо трёх. И вообще не понятно, зачем плотина строилась. Ни одного объекта. напоминающего необходимость постройки плотины, ни одного объекта, рассказывающего о том, что здесь было металлургическое производство, что здесь 150 лет было денежное производство. Ни один объект не напомнит о поставке к царскому двору каменных изделий из уральских камней. Уничтожено всё, что проектировал и строил на монетном дворе архитектор М.П. Малахов. Почему исторический сквер?.

Мнение

Леонид Злоказов из facebook.com

Что в имени твоём? Исторический сквер. Любой приезжий человек, узнавший название сквера, будет вынужден спросить что здесь исторического? Ответить будет сложно. Действительно, что осталось в сквере от истории Екатеринбурга. Несколько остатков поздних построек, перестроенная плотина с одним водосливом вместо трёх. И вообще не понятно, зачем плотина строилась. Ни одного объекта. напоминающего необходимость постройки плотины, ни одного объекта, рассказывающего о том, что здесь было металлургическое производство, что здесь 150 лет было денежное производство. Ни один объект не напомнит о поставке к царскому двору каменных изделий из уральских камней. Уничтожено всё, что проектировал и строил на монетном дворе архитектор М.П. Малахов. Почему исторический сквер?.

+++++10000000000000500000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Мнение

Леонид Злоказов из facebook.com

Что в имени твоём? Исторический сквер. Любой приезжий человек, узнавший название сквера, будет вынужден спросить что здесь исторического? Ответить будет сложно. Действительно, что осталось в сквере от истории Екатеринбурга. Несколько остатков поздних построек, перестроенная плотина с одним водосливом вместо трёх. И вообще не понятно, зачем плотина строилась. Ни одного объекта. напоминающего необходимость постройки плотины, ни одного объекта, рассказывающего о том, что здесь было металлургическое производство, что здесь 150 лет было денежное производство. Ни один объект не напомнит о поставке к царскому двору каменных изделий из уральских камней. Уничтожено всё, что проектировал и строил на монетном дворе архитектор М.П. Малахов. Почему исторический сквер?.

.. всё-таки кое-что осталось - один из корпусов монетного двора, если не ошибаюсь, по Горького,4 (Музей Природы), ну и несколько металлургических артефакт-девайсов у Музея архитектуры и дизайна..

но по-большому счёту - да, маловато (

и как поётся:

.. И теперь в пустом музее

Ходят смотрят ротозеи

На пищали и фузеи

Да на брошки из дерьма..

Цитата

ну и несколько металлургических артефакт-девайсов у Музея архитектуры и дизайна

Самые ценные из которых ( конвертор и кричный молот ) никакого отношения к ЕЗ не имеют . Они были привезены из Нижне-Салдинского завода, и вроде там на табличках это написано.

Это ценное оборудование ,но на ЕЗ такого никогда не было. Кричные молота на ЕЗ были другой ,более старой консрукции. И самый прикол ,что нигде в городе нет НИ ОДНОГО ВОДЯНОГО КОЛЕСА !

(Могли бы для наглядности хотя бы новодел сделать). А именно за счет 50 водяных колес и работал ЕЗ.

Цитата

что здесь исторического? Ответить будет сложно. Действительно, что осталось в сквере от истории Екатеринбурга. Несколько остатков поздних построек, перестроенная плотина с одним водосливом вместо трёх. И вообще не понятно, зачем плотина строилась. Ни одного объекта. напоминающего необходимость постройки плотины, ни одного объекта, рассказывающего о том, что здесь было металлургическое производство, что здесь

Ну а я как экскурсии по Нижне-Исетскому заводу делаю? Привожу людей тоже в сквер ,на пустое место и начинаю рассказывать - тут было это , тут было то то . Потом фотки старинные показываю, потом фильм 3д-реконструкцию.

В конце все довольны (один раз Бурденкова Евгения консультировал там - он потом говорят на экскурсии по НИЗу аплодисменты сорвал).

========================================

Можно так же было и на ЕЗ сделать ,но мне никто не предлагал там экскурсии делать.

.. самый прикол ,что нигде в городе нет НИ ОДНОГО ВОДЯНОГО КОЛЕСА !

(Могли бы для наглядности хотя бы новодел сделать)...

.. как вариант, можно было бы сделать Город-завод Екатеринбург в миниатюре (как, например, в Петербурге в Александровском парке и др. городах) - музей под открытым небом, не такой "настольный", как у Вознесенской горки, а чтобы походить между корпусами там можно было, раз от настоящего ничего не осталось ) .. в Историческом сквере - места много..

Вкратце говоря на данный момент власть предержащим это не надо.

У них есть более серьёзные задачи ( ремонтировать дороги, решать вопросы с мусором и др.коммунальные проблемы, делить откаты и т.д.).

Когда им задаешь подобные вопросы они явно начинают тупить. Помочь может только если сверху ( типа ВВП или ещё кто) пнут их сапогом и тогда все со страшным скрипом начнёт вертеться

У них есть более серьёзные задачи ( ремонтировать дороги, решать вопросы с мусором и др.коммунальные проблемы, делить откаты и т.д.).

Когда им задаешь подобные вопросы они явно начинают тупить. Помочь может только если сверху ( типа ВВП или ещё кто) пнут их сапогом и тогда все со страшным скрипом начнёт вертеться

Помнится лет дцать назад одна 3д студия города сделала 3д реконструкцию центра старинного Екатеринбурга конца 19 века ( Екатерининский Собор, площадь 1905 года и т.д.). Сделали хорошо , но дальнейшего развития их проект не получил. Они обращались к Корепанову , но дальше планов дело не пошло.

Да , как продолжение первого фильма они хотели показать в 3д весь ЕЗ. Но не смогли подняться.

К Корепанову они обращались за планами Монетного двора. Планы эти все есть у меня. Но объём работы колоссальный и никто его не оплатит.

Собственно тут ещё надо знать как работало это старинное оборудование. А далеко не каждый историк знает, потому что они гуманитарии , а не технари.

Хотя это собственно не так уж и сложно, просто никто мозги напрягать не хочет.

Вот например тот же кричный молот , который на плотинке. Там совсем другая конструкция , уже конца 19 века. Да и молот этот нетипичный , он вообще не с ЕЗ,ма с другого завода

Да , как продолжение первого фильма они хотели показать в 3д весь ЕЗ. Но не смогли подняться.

К Корепанову они обращались за планами Монетного двора. Планы эти все есть у меня. Но объём работы колоссальный и никто его не оплатит.

Собственно тут ещё надо знать как работало это старинное оборудование. А далеко не каждый историк знает, потому что они гуманитарии , а не технари.

Хотя это собственно не так уж и сложно, просто никто мозги напрягать не хочет.

Вот например тот же кричный молот , который на плотинке. Там совсем другая конструкция , уже конца 19 века. Да и молот этот нетипичный , он вообще не с ЕЗ,ма с другого завода

Кричный молот на плотине - там всего лишь половина его, а второй части с водяным колесом нет. И молот это вообще нетипичный.

Но меня поражают некоторые наши олигархи - они именно скопировали эту половину нетипичного молота и сделали точно такой же новодел на Северской Домне.

Хотя проще было разобраться в реальной конструкции обычных кричных молотов конца 18 начала 19 века и сделать точно такой же.Можно было сделать даже с отклонениями , но только соблюсти основные моменты конструкции.

И поставить его действующую модель в Северской Домне. Было бы наглядно и круто.

Но меня поражают некоторые наши олигархи - они именно скопировали эту половину нетипичного молота и сделали точно такой же новодел на Северской Домне.

Хотя проще было разобраться в реальной конструкции обычных кричных молотов конца 18 начала 19 века и сделать точно такой же.Можно было сделать даже с отклонениями , но только соблюсти основные моменты конструкции.

И поставить его действующую модель в Северской Домне. Было бы наглядно и круто.

Самый интересный вопрос который меня сейчас интересует - это как работали станки для штамповки медной монеты на ременной тяге на ЕМД.

Чертежи есть у меня, в хорошем качестве. И в основном я понял эту конструкцию ( кстати очень прикольная система), но кой какие мелочи остались непонятными. А разбираться лень.

Ну а с кричным молотом у себя на Химмаша мы разобрались. Я сделал для музея действующую модель этого молота, с водяным колесом. Точно такие же были на ЕЗ и других заводах.Ну и вдобавок ко всему есть 3д реконструкция этого молота. Мы её тоже в музее показываем.

Только макет несколько грубоватый получился. Надо бы хорошего плотника , да где его найдёшь.

Чертежи есть у меня, в хорошем качестве. И в основном я понял эту конструкцию ( кстати очень прикольная система), но кой какие мелочи остались непонятными. А разбираться лень.

Ну а с кричным молотом у себя на Химмаша мы разобрались. Я сделал для музея действующую модель этого молота, с водяным колесом. Точно такие же были на ЕЗ и других заводах.Ну и вдобавок ко всему есть 3д реконструкция этого молота. Мы её тоже в музее показываем.

Только макет несколько грубоватый получился. Надо бы хорошего плотника , да где его найдёшь.

Рисунок «Екатеринбургских медных и железных заводов фабрик лежащих в плане с прошпектом и в них имеющихся машин и инструментов с принадлежащестми их, сочиненный при Екатеринбурге 1729 г.»

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Госкаталог

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Госкаталог

Исторический сквер. Бывшая территория Екатеринбургского завода. Западная стена.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Здания и сооружения Екатеринбургского завода — «Монетки». Остатки стены.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Здания и сооружения Екатеринбургского завода — «Монетки». Грот.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Памятник первостроителям Екатеринбурга.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Здания и сооружения Екатеринбургского завода — «Монетки». Остатки стены.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Здания и сооружения Екатеринбургского завода — «Монетки». Грот.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Памятник первостроителям Екатеринбурга.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Могли бы таблички под старину стилизовать, а сделали так, что они на себя внимание обращают, а не на сам памятник. Как-то все тяп-ляп делают, без уважения к истории

Интересно, что ранше в эту ветку не попадал, а очень интересной оказалась.

Сейчас в связи с возвращением к минералогии переосмыслил свои же сборы 40-лентей давности, а также исторические рудники. Кстати, интерено, какое месторождение питало железной рудой Екатеринбургские заводы? Ранше об этом не думал, а сейчас задумался. Вокруг Екатеринбурга сейчас нет значимых железных месторождений (да и предпосылок нет). Единственный кандидат - Елизаветинское на Уктусе, лимонитовые руды с марганцем и кобальтом. Но разрабатывали его во время ВОВ, или раньше тоже? Другое месторождение есть в Первоуральске, но оно отрабатывалось в советские годы, там титаномагнетит-ванадиевые руды, вряд ли их умели перерабатывать в древности. Однако железная шляпа могла быть пущена в отработку ранее. Высокогорское месторождение в Тагиле? Но там был свой завод. Понял, что ответа пока с ходу не нашел.

Есть ли мысли у форумчан?

Параллельно осознал, что интерпретацию геологии Урала надо серьезно корректировать и нашел понимание среди коллег. Тоже в этом направлении думаю.

Интересно, что ранше в эту ветку не попадал, а очень интересной оказалась.

Сейчас в связи с возвращением к минералогии переосмыслил свои же сборы 40-лентей давности, а также исторические рудники. Кстати, интерено, какое месторождение питало железной рудой Екатеринбургские заводы? Ранше об этом не думал, а сейчас задумался. Вокруг Екатеринбурга сейчас нет значимых железных месторождений (да и предпосылок нет). Единственный кандидат - Елизаветинское на Уктусе, лимонитовые руды с марганцем и кобальтом. Но разрабатывали его во время ВОВ, или раньше тоже? Другое месторождение есть в Первоуральске, но оно отрабатывалось в советские годы, там титаномагнетит-ванадиевые руды, вряд ли их умели перерабатывать в древности. Однако железная шляпа могла быть пущена в отработку ранее. Высокогорское месторождение в Тагиле? Но там был свой завод. Понял, что ответа пока с ходу не нашел.

Есть ли мысли у форумчан?

Параллельно осознал, что интерпретацию геологии Урала надо серьезно корректировать и нашел понимание среди коллег. Тоже в этом направлении думаю.

Могли бы таблички под старину стилизовать, а сделали так, что они на себя внимание обращают, а не на сам памятник. Как-то все тяп-ляп делают, без уважения к истории

Интересно, что ранше в эту ветку не попадал, а очень интересной оказалась.

Сейчас в связи с возвращением к минералогии переосмыслил свои же сборы 40-лентей давности, а также исторические рудники. Кстати, интерено, какое месторождение питало железной рудой Екатеринбургские заводы? Ранше об этом не думал, а сейчас задумался. Вокруг Екатеринбурга сейчас нет значимых железных месторождений (да и предпосылок нет). Единственный кандидат - Елизаветинское на Уктусе, лимонитовые руды с марганцем и кобальтом. Но разрабатывали его во время ВОВ, или раньше тоже? Другое месторождение есть в Первоуральске, но оно отрабатывалось в советские годы, там титаномагнетит-ванадиевые руды, вряд ли их умели перерабатывать в древности. Однако железная шляпа могла быть пущена в отработку ранее. Высокогорское месторождение в Тагиле? Но там был свой завод. Понял, что ответа пока с ходу не нашел.

Есть ли мысли у форумчан?

Параллельно осознал, что интерпретацию геологии Урала надо серьезно корректировать и нашел понимание среди коллег. Тоже в этом направлении думаю.

Железных рудников было множество. Тут показаны рудники одной Нижнеисетской дачи. Естественно, сейчас большинство из них физически истощено или нерентабельно из-за малых запасов.

Изначально Екатеринбургский завод питался железной рудой с Решетского рудника.

Железных рудников было множество. Тут показаны рудники одной Нижнеисетской дачи. Естественно, сейчас большинство из них физически истощено или нерентабельно из-за малых запасов.

Изначально Екатеринбургский завод питался железной рудой с Решетского рудника.

Месторождение(я) у Нижнеисетской дачи я упомянул, как Елизаветинское. Оно и сейчас существует, но не отрабатываетсая (?). В 20 веке его на кобальт и марганец отрабатывали. А ранее, получается, на железо. Кстати оба этих металла прекрасные легирующие добавки к железу. Приложил Google Maps, где обвел карьерчики

А вот в плане Решет интересно, но геология там не очень подходящая для железных шляп. Попробую поискать, где был Решетский рудник.

Вот может п. Медный или Дегтярск нынешний? На скарновых (Медный) и особенно колчеданных (Дегтярск) месторождениях формируются железные шляпы в зоне окисления. В районе нынешнего Медного на вашей карте множество рудников показано. А также в районе Широкой речки и Московского торфяника, там были болота, а болотные руды очень даже годятся для плавки в чугун. Спасибо за карту, интересно

Это текстовая версия — только основной контент. Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, нажмите сюда.