Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

|

| Paul |

20.4.2020, 13:29 20.4.2020, 13:29

Сообщение

#41

|

Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 1 639 Регистрация: 14.8.2013 Пользователь №: 5 499 |

.. самый прикол ,что нигде в городе нет НИ ОДНОГО ВОДЯНОГО КОЛЕСА ! (Могли бы для наглядности хотя бы новодел сделать)... .. как вариант, можно было бы сделать Город-завод Екатеринбург в миниатюре (как, например, в Петербурге в Александровском парке и др. городах) - музей под открытым небом, не такой "настольный", как у Вознесенской горки, а чтобы походить между корпусами там можно было, раз от настоящего ничего не осталось ) .. в Историческом сквере - места много.. |

| fort |

20.4.2020, 17:19 20.4.2020, 17:19

Сообщение

#42

|

|

Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 3 556 Регистрация: 22.9.2008 Пользователь №: 3 851 |

Вкратце говоря на данный момент власть предержащим это не надо.

У них есть более серьёзные задачи ( ремонтировать дороги, решать вопросы с мусором и др.коммунальные проблемы, делить откаты и т.д.). Когда им задаешь подобные вопросы они явно начинают тупить. Помочь может только если сверху ( типа ВВП или ещё кто) пнут их сапогом и тогда все со страшным скрипом начнёт вертеться -------------------- Fort716 - это

Виртуальный музей истории Нижне-Исетска и Химмаша http://www.uralweb.ru/albums/user.php?id=290675 |

| fort |

20.4.2020, 19:07 20.4.2020, 19:07

Сообщение

#43

|

|

Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 3 556 Регистрация: 22.9.2008 Пользователь №: 3 851 |

Помнится лет дцать назад одна 3д студия города сделала 3д реконструкцию центра старинного Екатеринбурга конца 19 века ( Екатерининский Собор, площадь 1905 года и т.д.). Сделали хорошо , но дальнейшего развития их проект не получил. Они обращались к Корепанову , но дальше планов дело не пошло.

Да , как продолжение первого фильма они хотели показать в 3д весь ЕЗ. Но не смогли подняться. К Корепанову они обращались за планами Монетного двора. Планы эти все есть у меня. Но объём работы колоссальный и никто его не оплатит. Собственно тут ещё надо знать как работало это старинное оборудование. А далеко не каждый историк знает, потому что они гуманитарии , а не технари. Хотя это собственно не так уж и сложно, просто никто мозги напрягать не хочет. Вот например тот же кричный молот , который на плотинке. Там совсем другая конструкция , уже конца 19 века. Да и молот этот нетипичный , он вообще не с ЕЗ,ма с другого завода -------------------- Fort716 - это

Виртуальный музей истории Нижне-Исетска и Химмаша http://www.uralweb.ru/albums/user.php?id=290675 |

| fort |

20.4.2020, 19:15 20.4.2020, 19:15

Сообщение

#44

|

|

Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 3 556 Регистрация: 22.9.2008 Пользователь №: 3 851 |

Кричный молот на плотине - там всего лишь половина его, а второй части с водяным колесом нет. И молот это вообще нетипичный.

Но меня поражают некоторые наши олигархи - они именно скопировали эту половину нетипичного молота и сделали точно такой же новодел на Северской Домне. Хотя проще было разобраться в реальной конструкции обычных кричных молотов конца 18 начала 19 века и сделать точно такой же.Можно было сделать даже с отклонениями , но только соблюсти основные моменты конструкции. И поставить его действующую модель в Северской Домне. Было бы наглядно и круто. -------------------- Fort716 - это

Виртуальный музей истории Нижне-Исетска и Химмаша http://www.uralweb.ru/albums/user.php?id=290675 |

| fort |

20.4.2020, 19:25 20.4.2020, 19:25

Сообщение

#45

|

|

Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 3 556 Регистрация: 22.9.2008 Пользователь №: 3 851 |

Самый интересный вопрос который меня сейчас интересует - это как работали станки для штамповки медной монеты на ременной тяге на ЕМД.

Чертежи есть у меня, в хорошем качестве. И в основном я понял эту конструкцию ( кстати очень прикольная система), но кой какие мелочи остались непонятными. А разбираться лень. Ну а с кричным молотом у себя на Химмаша мы разобрались. Я сделал для музея действующую модель этого молота, с водяным колесом. Точно такие же были на ЕЗ и других заводах.Ну и вдобавок ко всему есть 3д реконструкция этого молота. Мы её тоже в музее показываем. Только макет несколько грубоватый получился. Надо бы хорошего плотника , да где его найдёшь. -------------------- Fort716 - это

Виртуальный музей истории Нижне-Исетска и Химмаша http://www.uralweb.ru/albums/user.php?id=290675 |

| ArtOleg |

10.12.2020, 12:55 10.12.2020, 12:55

Сообщение

#46

|

Постоянный участник     Группа: Администраторы Сообщений: 18 105 Регистрация: 12.11.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 6 |

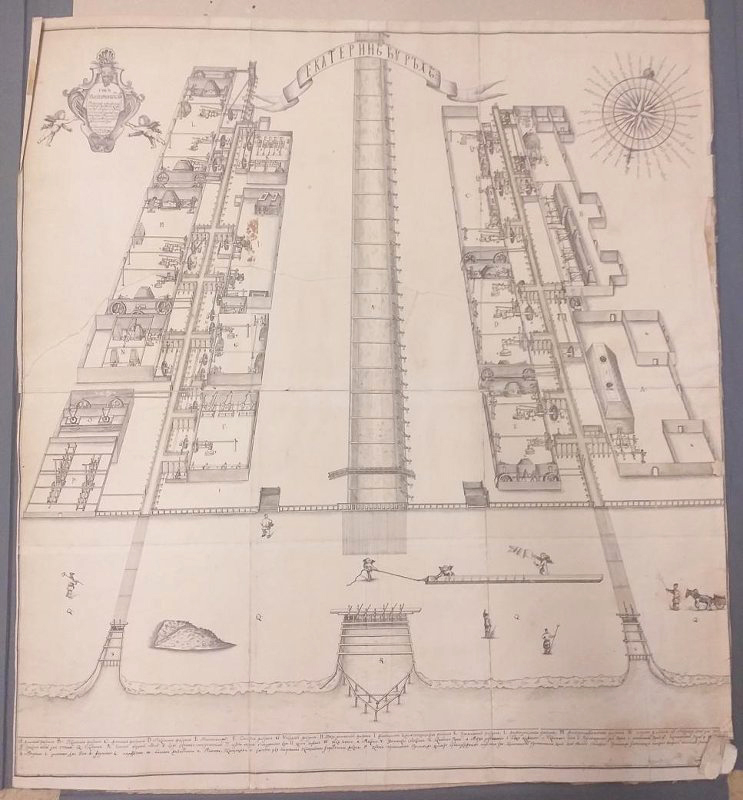

Рисунок «Екатеринбургских медных и железных заводов фабрик лежащих в плане с прошпектом и в них имеющихся машин и инструментов с принадлежащестми их, сочиненный при Екатеринбурге 1729 г.»

Госкаталог -------------------- |

| ArtOleg |

11.8.2023, 11:25 11.8.2023, 11:25

Сообщение

#47

|

Постоянный участник     Группа: Администраторы Сообщений: 18 105 Регистрация: 12.11.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 6 |

Исторический сквер. Бывшая территория Екатеринбургского завода. Западная стена.

Здания и сооружения Екатеринбургского завода — «Монетки». Остатки стены.    Здания и сооружения Екатеринбургского завода — «Монетки». Грот.    Памятник первостроителям Екатеринбурга.  -------------------- |

| seredkin |

12.8.2023, 6:46 12.8.2023, 6:46

Сообщение

#48

|

|

Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 2.5.2009 Пользователь №: 4 116 |

Могли бы таблички под старину стилизовать, а сделали так, что они на себя внимание обращают, а не на сам памятник. Как-то все тяп-ляп делают, без уважения к истории

Интересно, что ранше в эту ветку не попадал, а очень интересной оказалась. Сейчас в связи с возвращением к минералогии переосмыслил свои же сборы 40-лентей давности, а также исторические рудники. Кстати, интерено, какое месторождение питало железной рудой Екатеринбургские заводы? Ранше об этом не думал, а сейчас задумался. Вокруг Екатеринбурга сейчас нет значимых железных месторождений (да и предпосылок нет). Единственный кандидат - Елизаветинское на Уктусе, лимонитовые руды с марганцем и кобальтом. Но разрабатывали его во время ВОВ, или раньше тоже? Другое месторождение есть в Первоуральске, но оно отрабатывалось в советские годы, там титаномагнетит-ванадиевые руды, вряд ли их умели перерабатывать в древности. Однако железная шляпа могла быть пущена в отработку ранее. Высокогорское месторождение в Тагиле? Но там был свой завод. Понял, что ответа пока с ходу не нашел. Есть ли мысли у форумчан? Параллельно осознал, что интерпретацию геологии Урала надо серьезно корректировать и нашел понимание среди коллег. Тоже в этом направлении думаю. |

| Malahit |

14.8.2023, 18:16 14.8.2023, 18:16

Сообщение

#49

|

|

Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 323 Регистрация: 28.4.2021 Пользователь №: 10 347 |

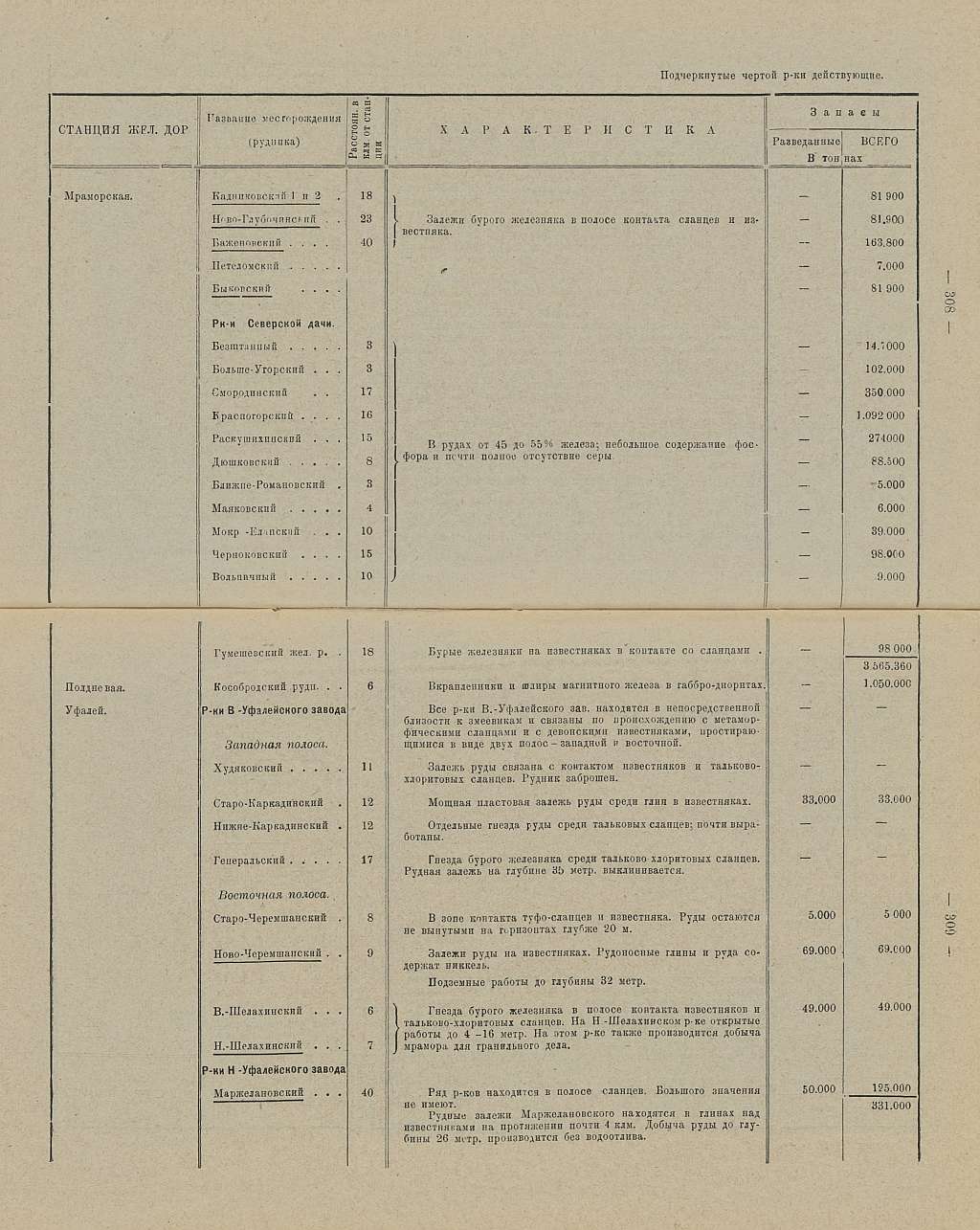

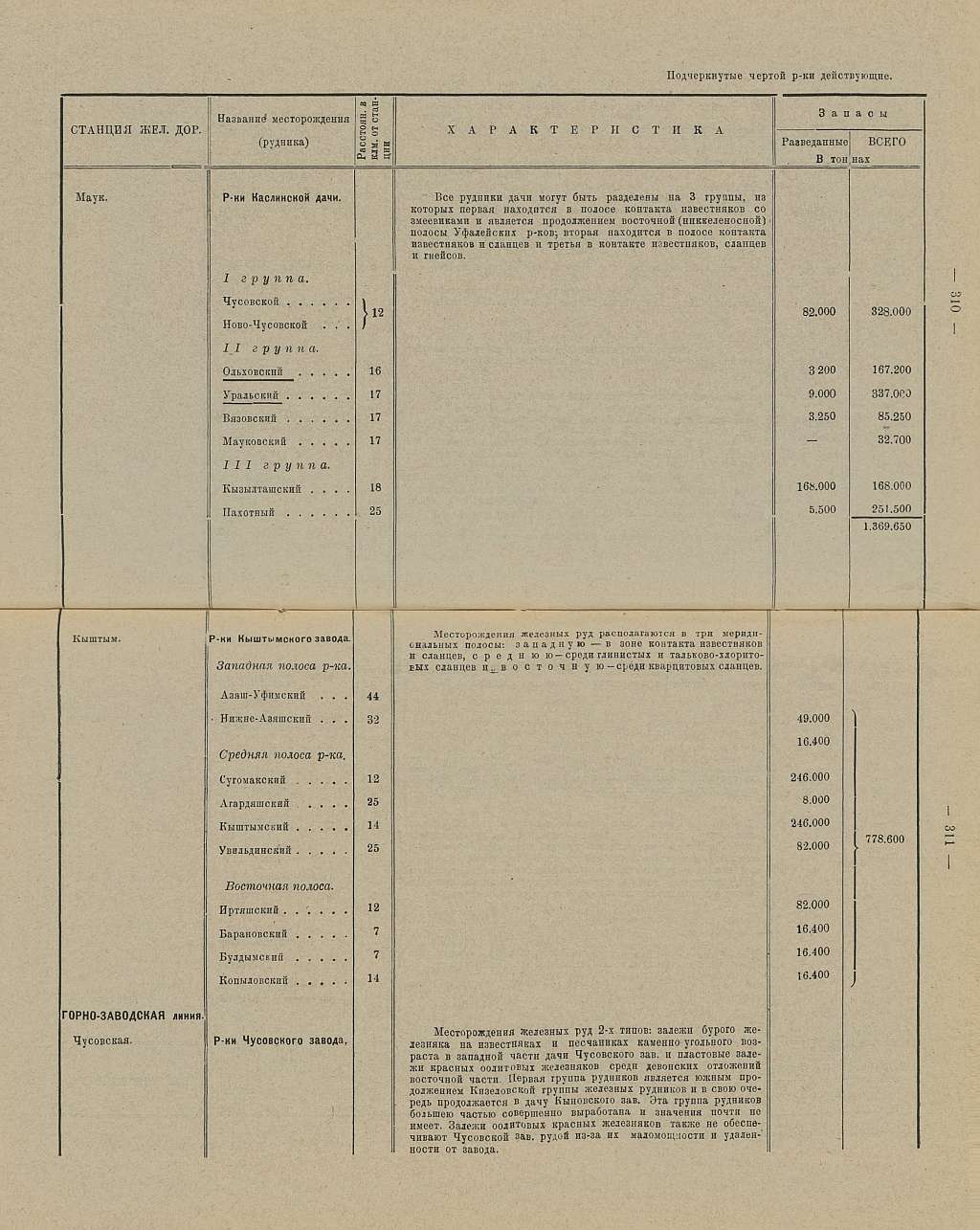

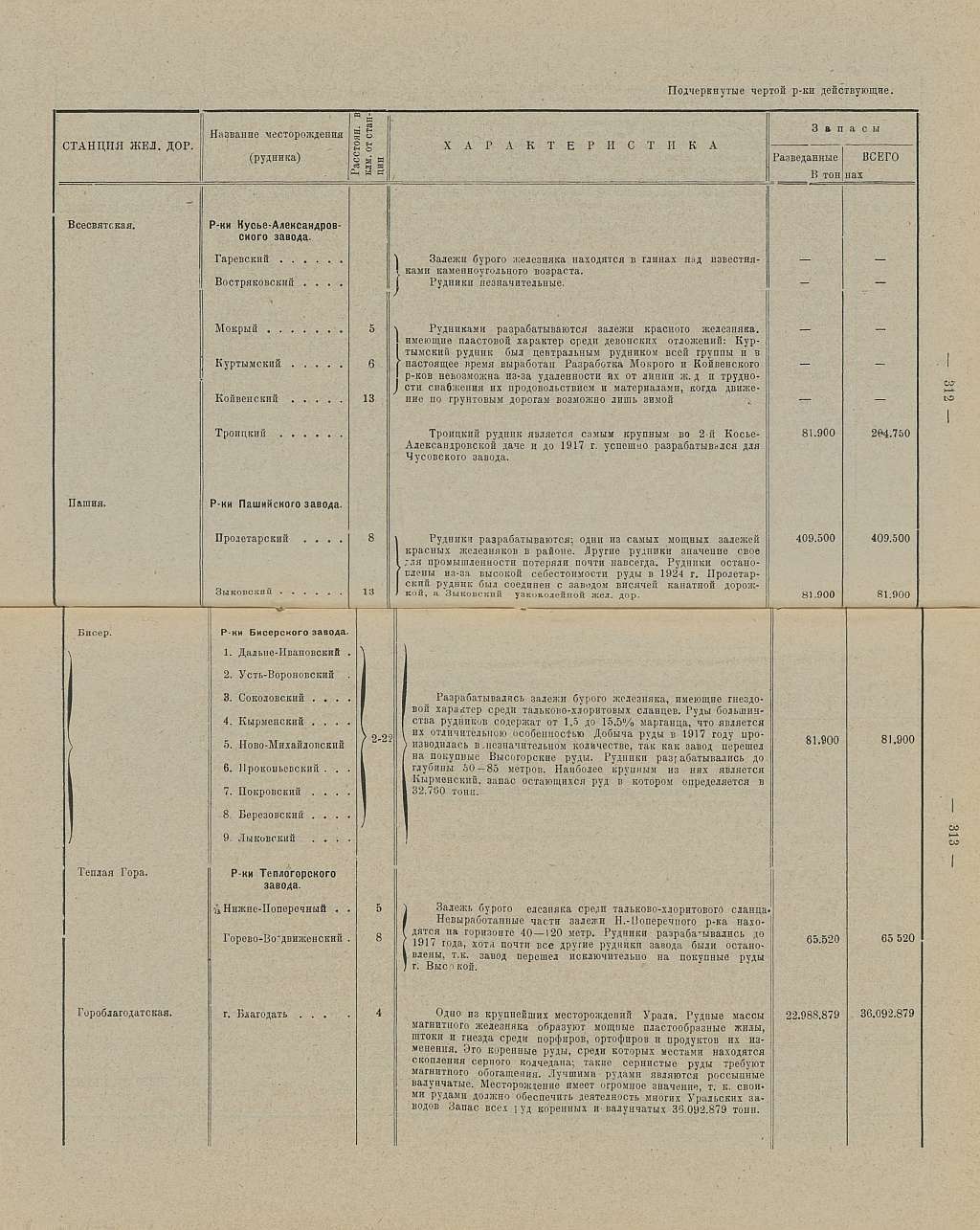

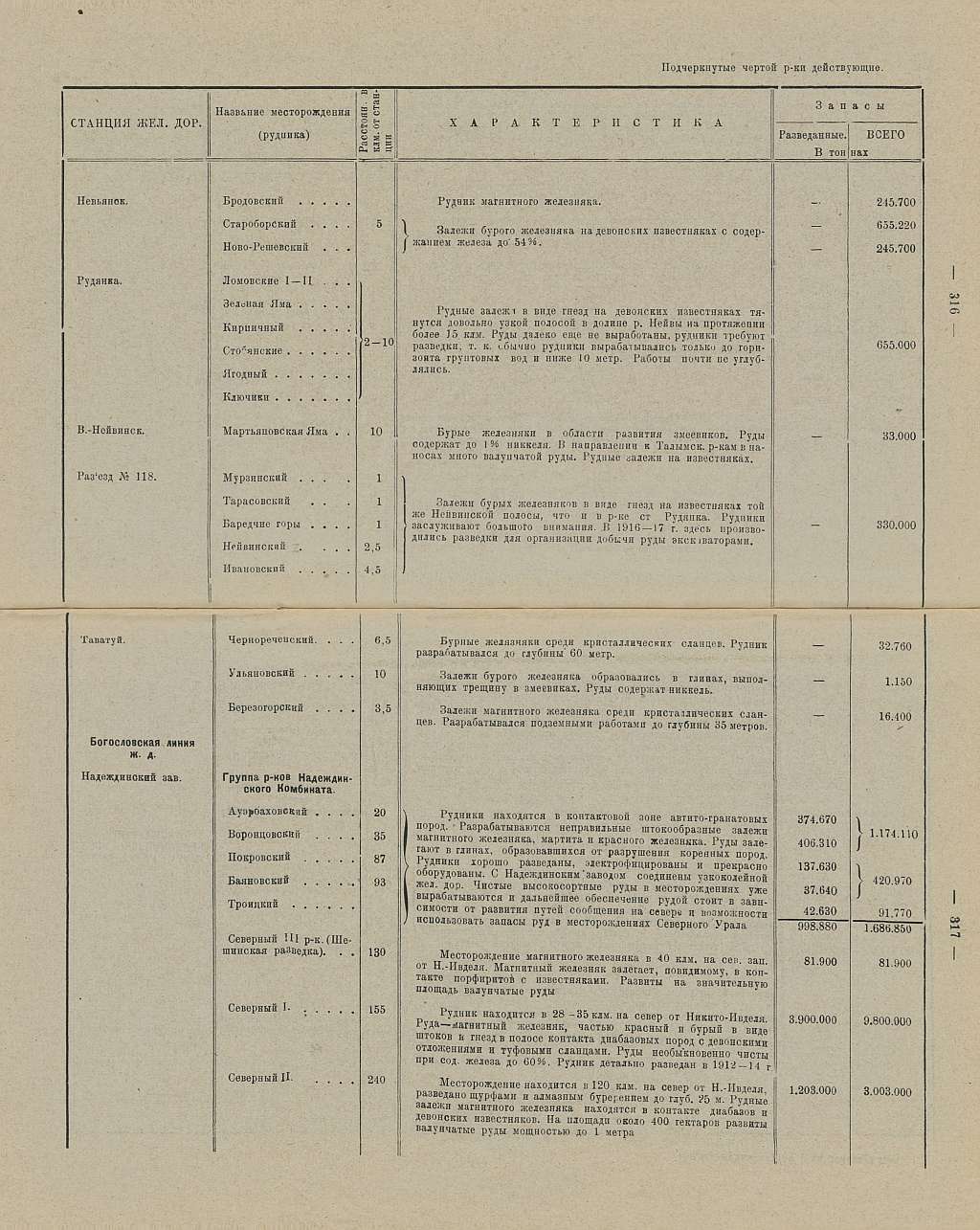

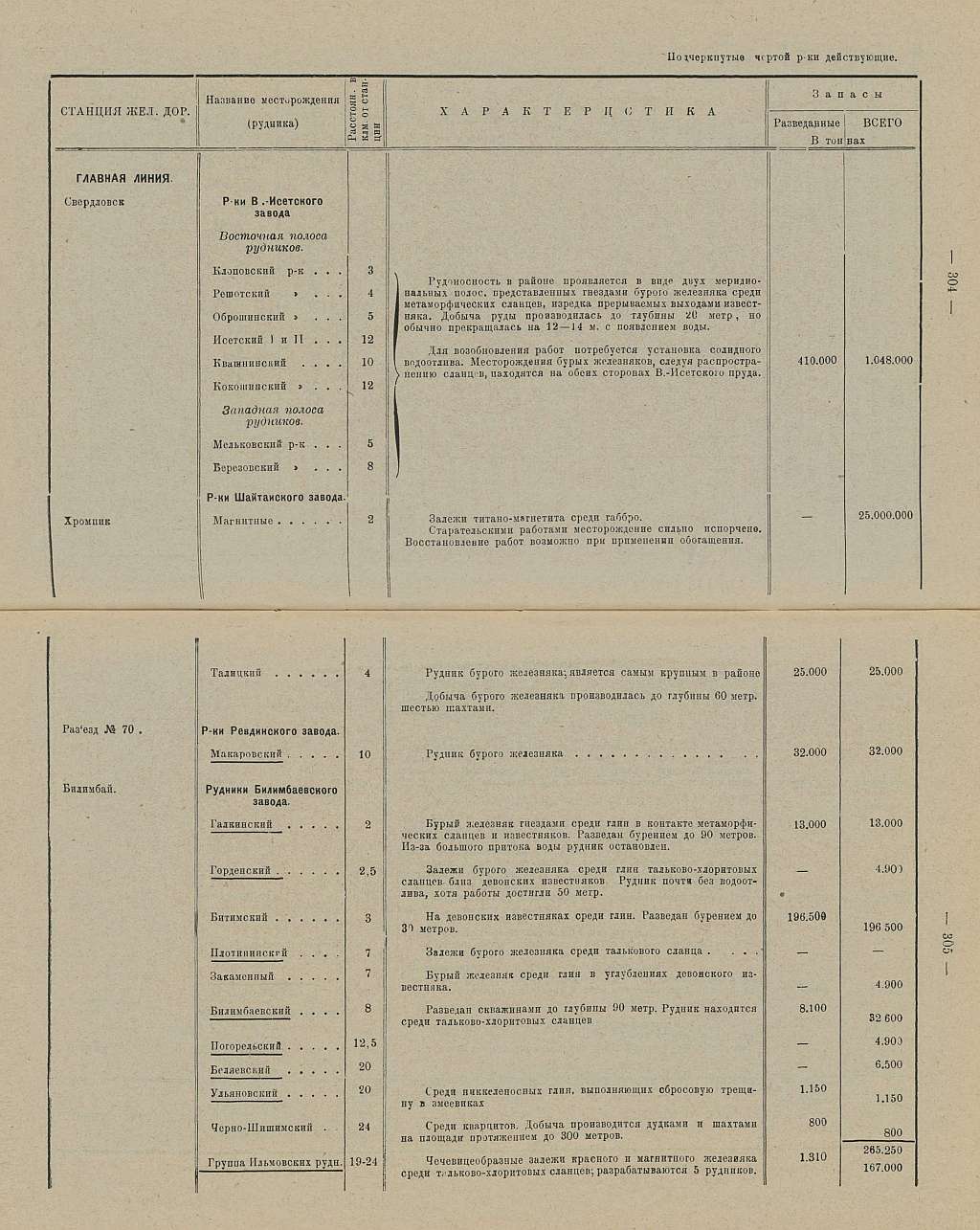

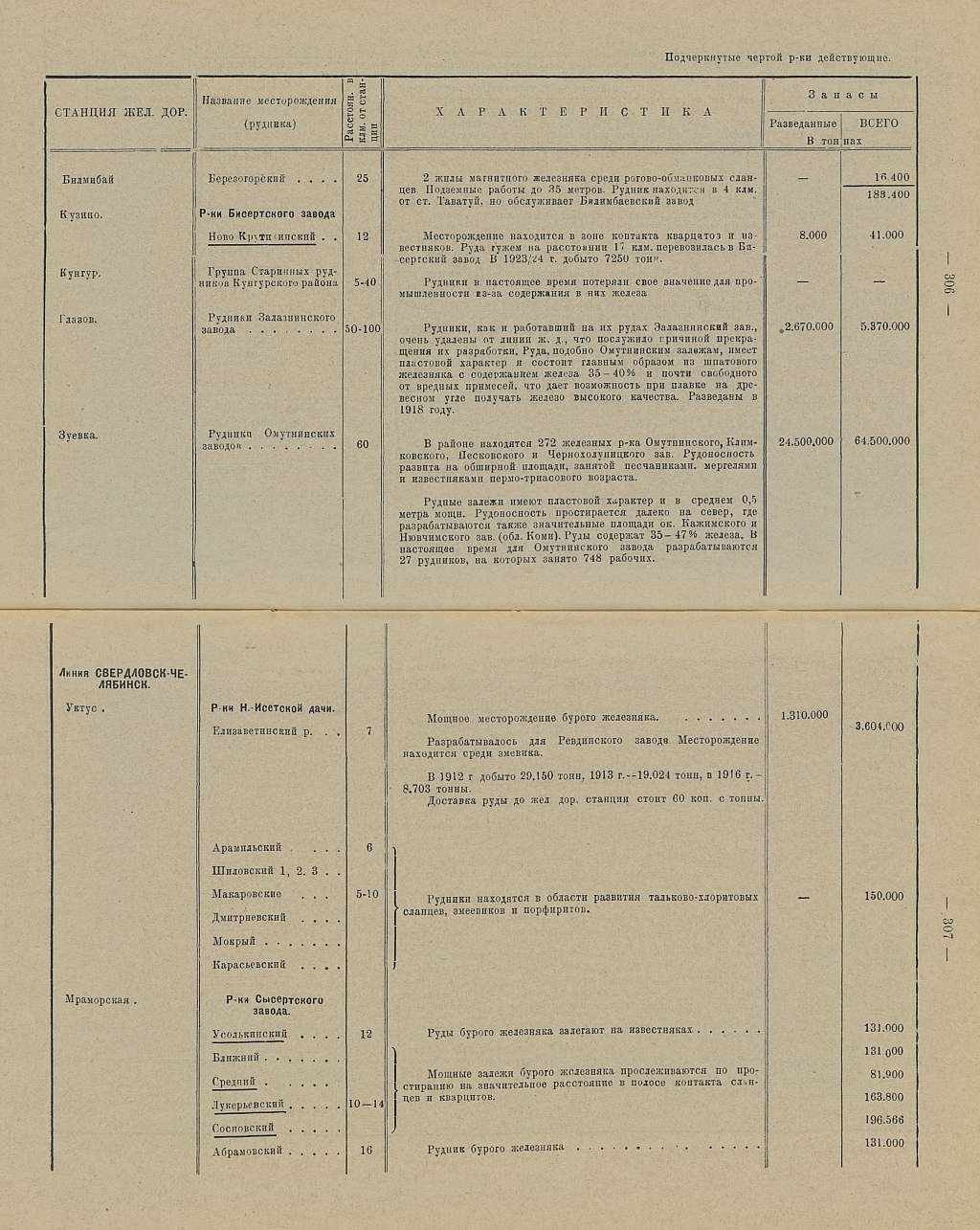

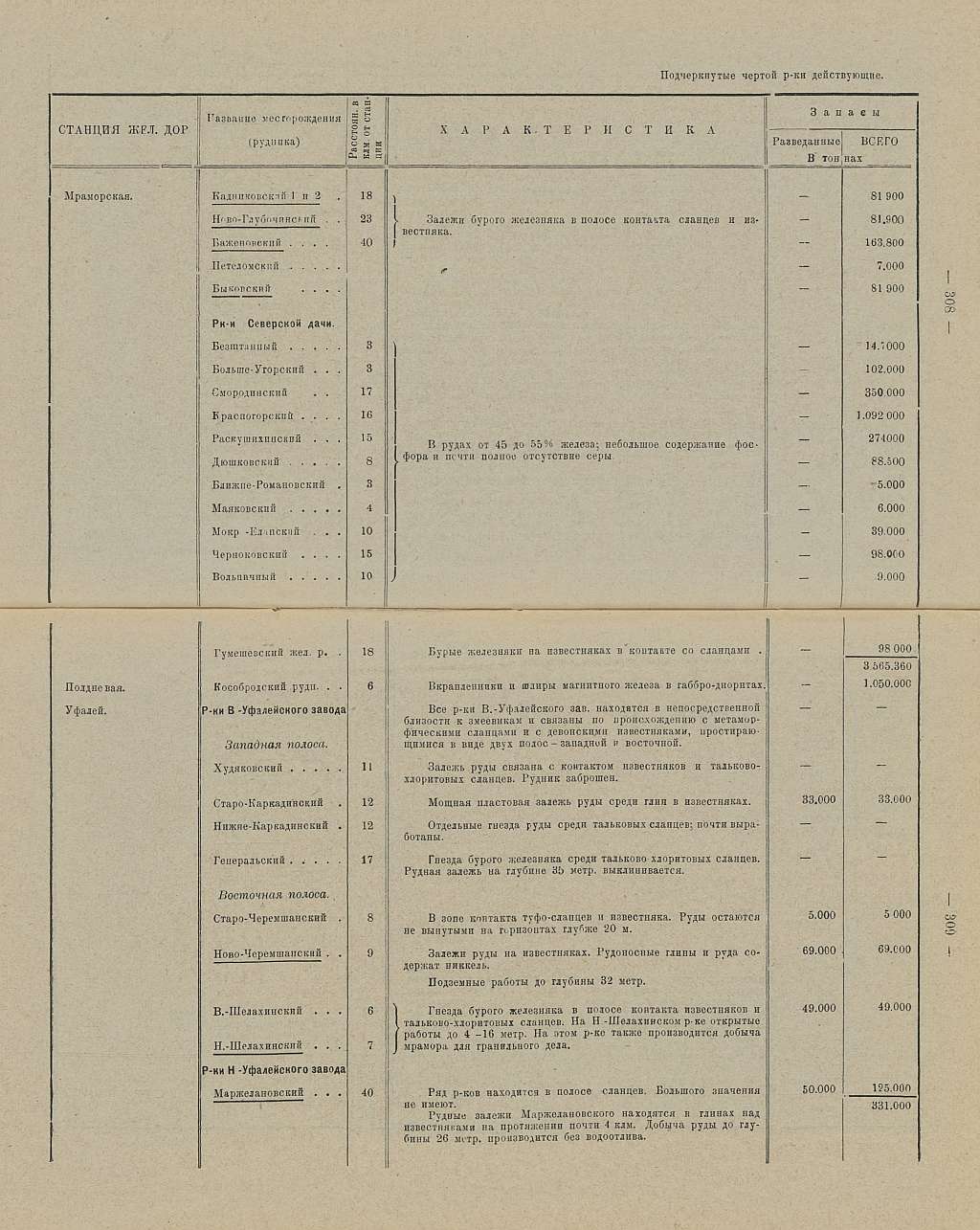

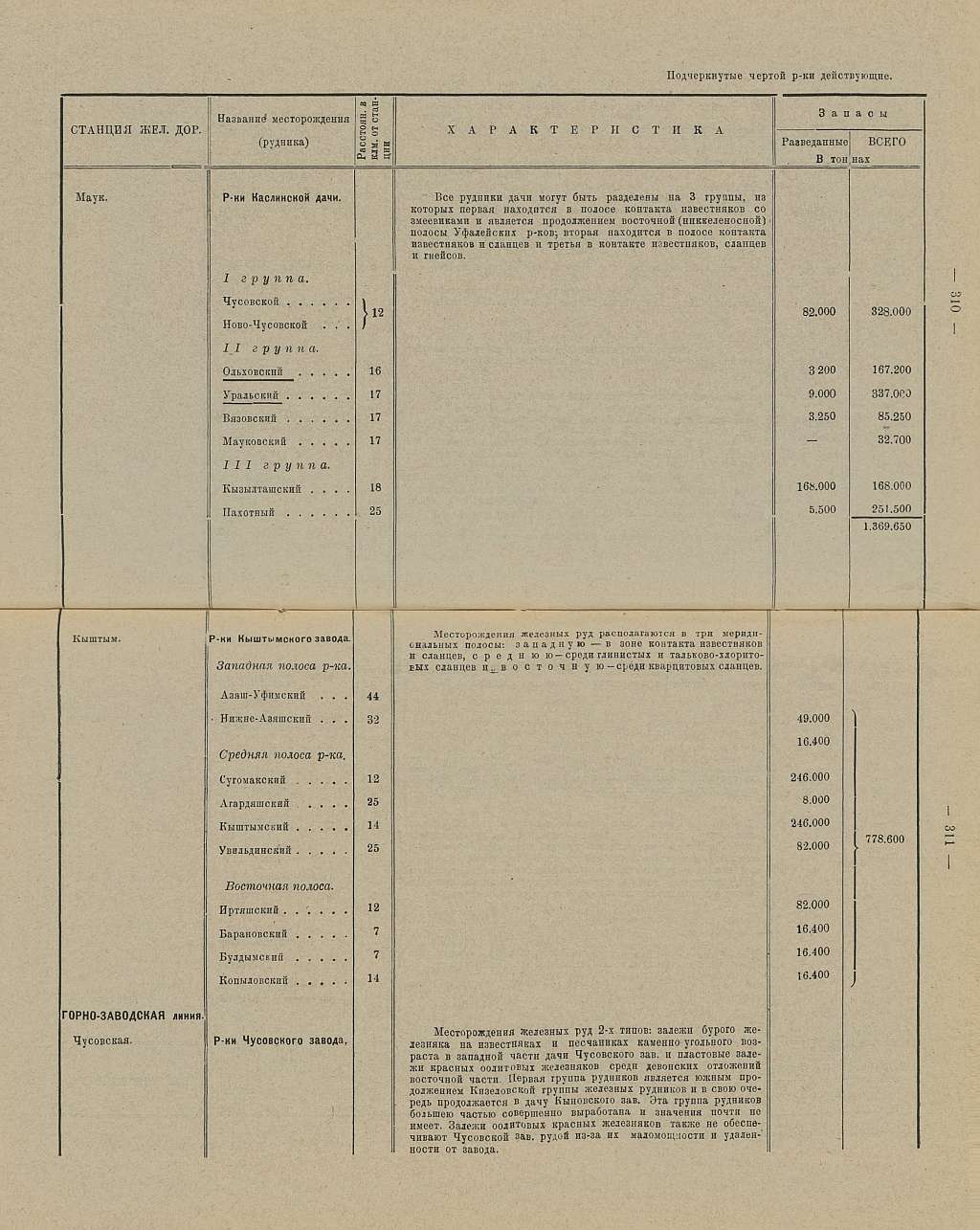

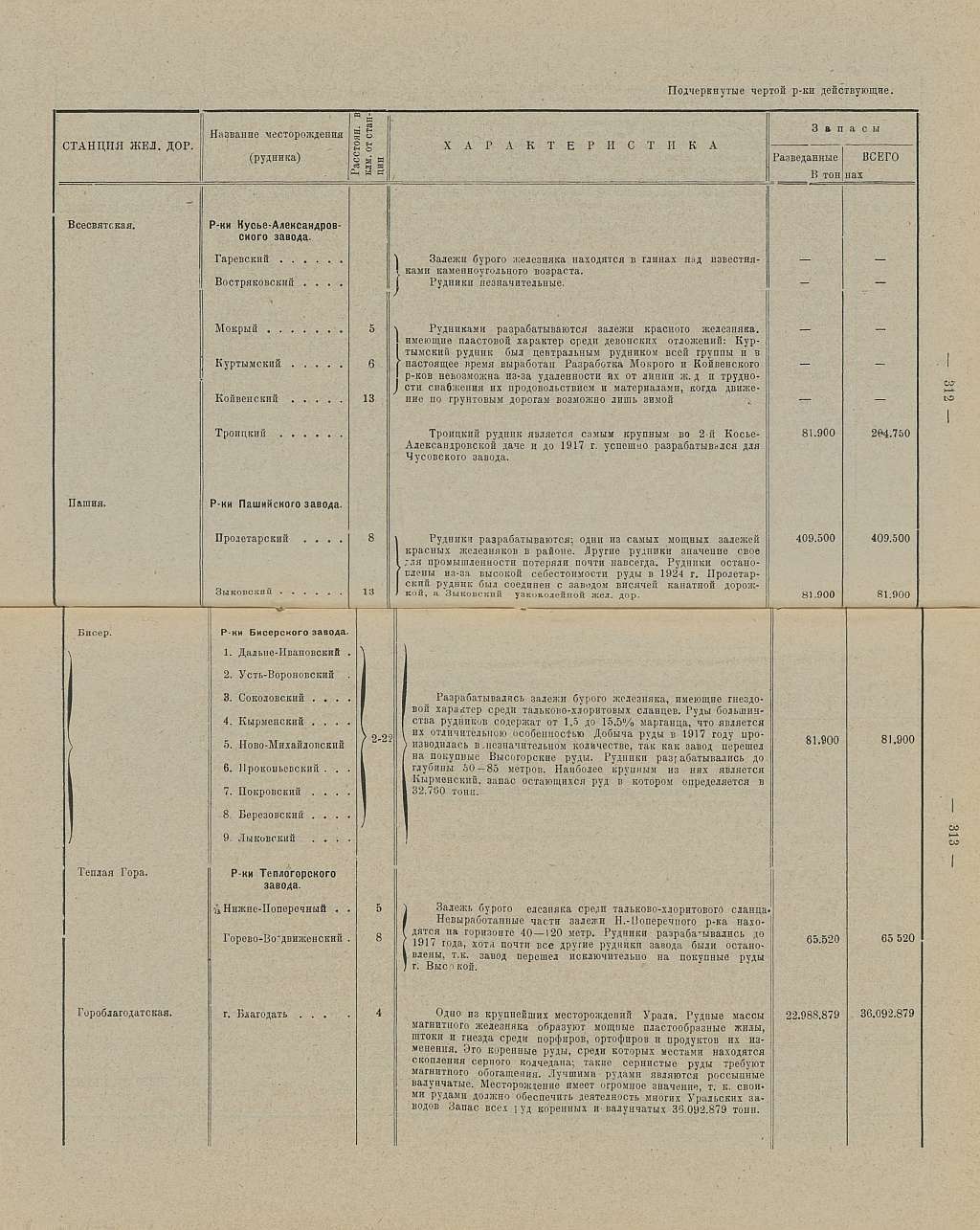

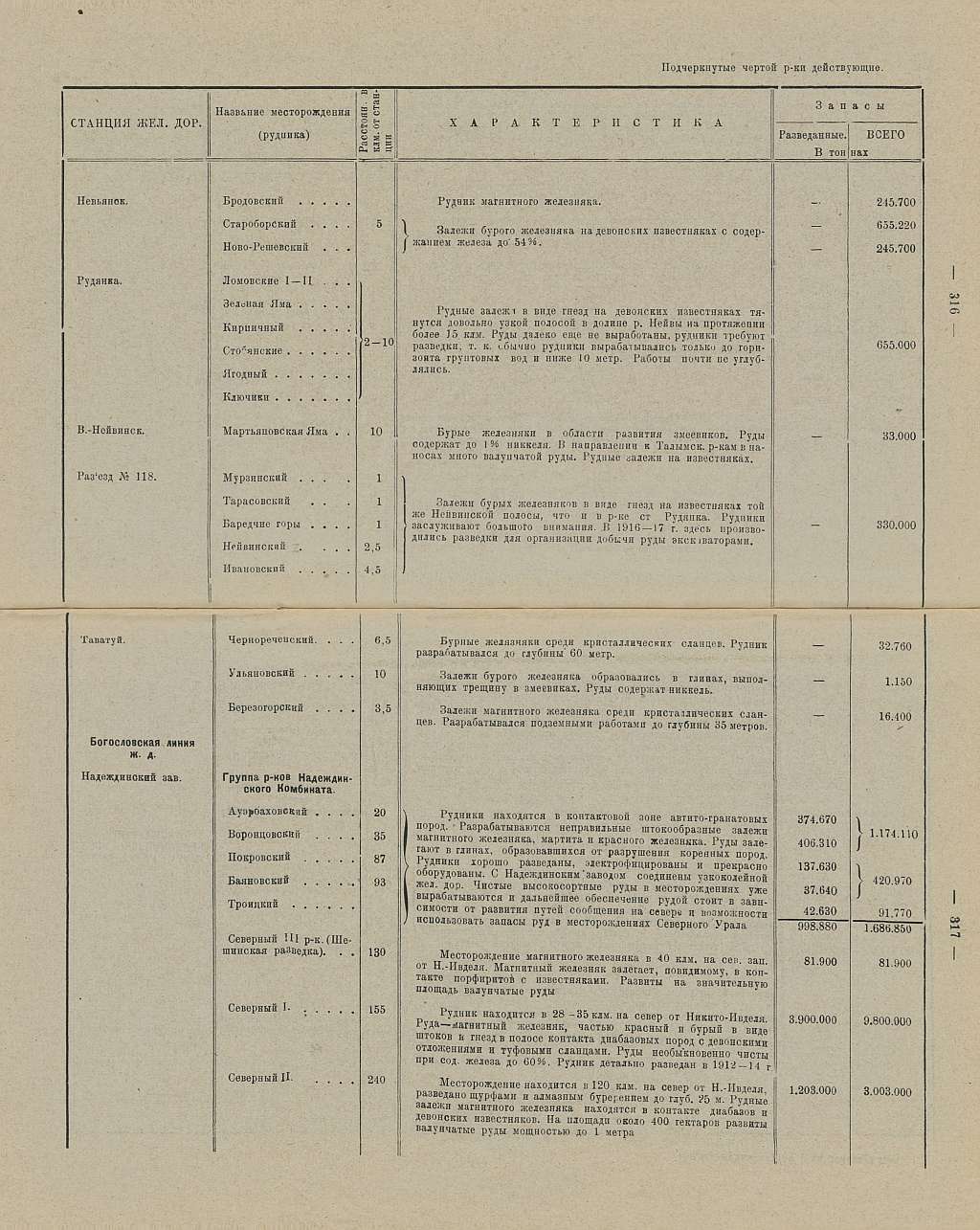

Могли бы таблички под старину стилизовать, а сделали так, что они на себя внимание обращают, а не на сам памятник. Как-то все тяп-ляп делают, без уважения к истории Интересно, что ранше в эту ветку не попадал, а очень интересной оказалась. Сейчас в связи с возвращением к минералогии переосмыслил свои же сборы 40-лентей давности, а также исторические рудники. Кстати, интерено, какое месторождение питало железной рудой Екатеринбургские заводы? Ранше об этом не думал, а сейчас задумался. Вокруг Екатеринбурга сейчас нет значимых железных месторождений (да и предпосылок нет). Единственный кандидат - Елизаветинское на Уктусе, лимонитовые руды с марганцем и кобальтом. Но разрабатывали его во время ВОВ, или раньше тоже? Другое месторождение есть в Первоуральске, но оно отрабатывалось в советские годы, там титаномагнетит-ванадиевые руды, вряд ли их умели перерабатывать в древности. Однако железная шляпа могла быть пущена в отработку ранее. Высокогорское месторождение в Тагиле? Но там был свой завод. Понял, что ответа пока с ходу не нашел. Есть ли мысли у форумчан? Параллельно осознал, что интерпретацию геологии Урала надо серьезно корректировать и нашел понимание среди коллег. Тоже в этом направлении думаю. Железных рудников было множество. Тут показаны рудники одной Нижнеисетской дачи. Естественно, сейчас большинство из них физически истощено или нерентабельно из-за малых запасов. Изначально Екатеринбургский завод питался железной рудой с Решетского рудника. |

| seredkin |

15.8.2023, 15:16 15.8.2023, 15:16

Сообщение

#50

|

|

Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 2.5.2009 Пользователь №: 4 116 |

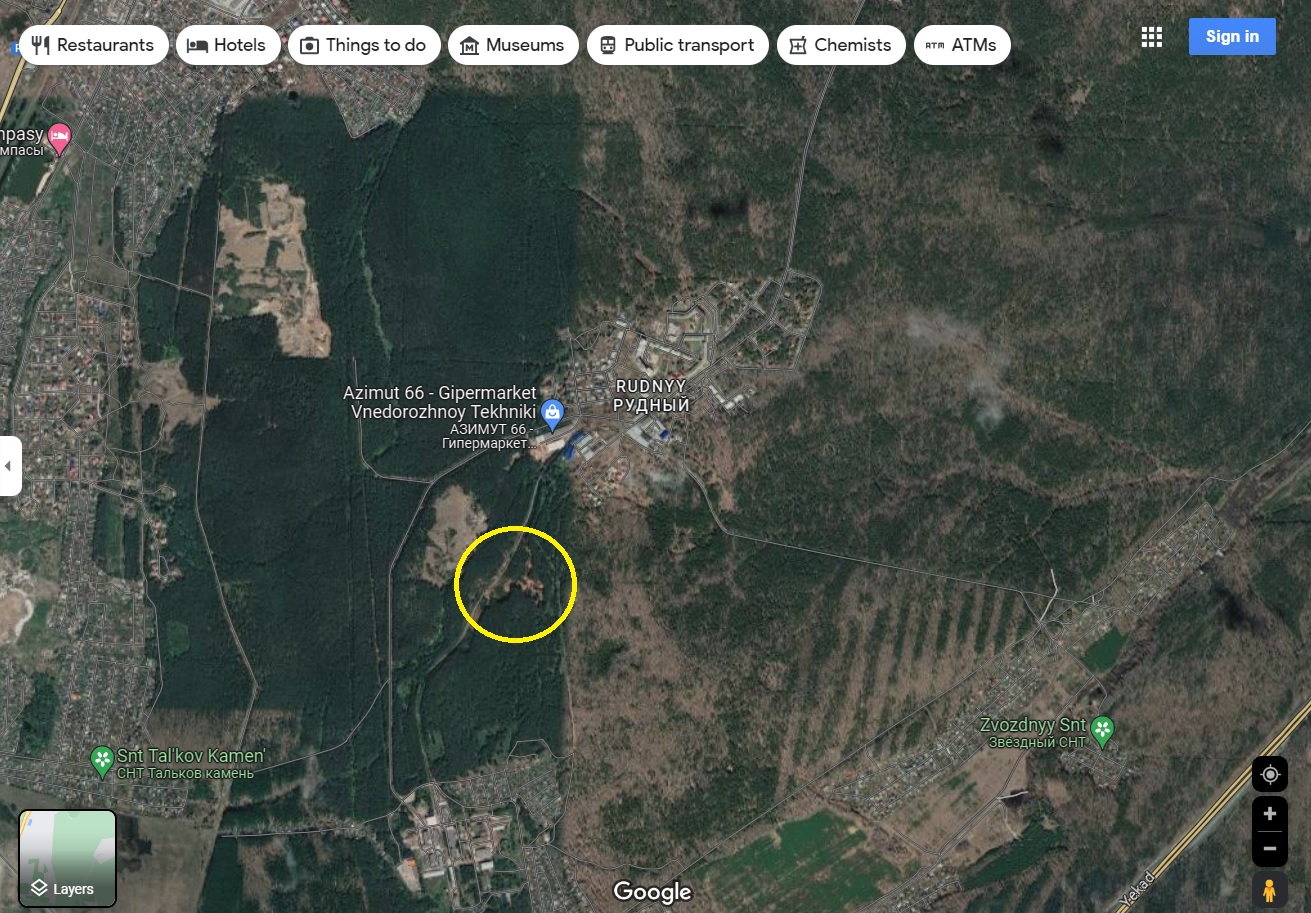

Железных рудников было множество. Тут показаны рудники одной Нижнеисетской дачи. Естественно, сейчас большинство из них физически истощено или нерентабельно из-за малых запасов. Изначально Екатеринбургский завод питался железной рудой с Решетского рудника. Месторождение(я) у Нижнеисетской дачи я упомянул, как Елизаветинское. Оно и сейчас существует, но не отрабатываетсая (?). В 20 веке его на кобальт и марганец отрабатывали. А ранее, получается, на железо. Кстати оба этих металла прекрасные легирующие добавки к железу. Приложил Google Maps, где обвел карьерчики А вот в плане Решет интересно, но геология там не очень подходящая для железных шляп. Попробую поискать, где был Решетский рудник. Вот может п. Медный или Дегтярск нынешний? На скарновых (Медный) и особенно колчеданных (Дегтярск) месторождениях формируются железные шляпы в зоне окисления. В районе нынешнего Медного на вашей карте множество рудников показано. А также в районе Широкой речки и Московского торфяника, там были болота, а болотные руды очень даже годятся для плавки в чугун. Спасибо за карту, интересно Прикрепленные изображения

|

| Malahit |

15.8.2023, 16:57 15.8.2023, 16:57

Сообщение

#51

|

|

Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 323 Регистрация: 28.4.2021 Пользователь №: 10 347 |

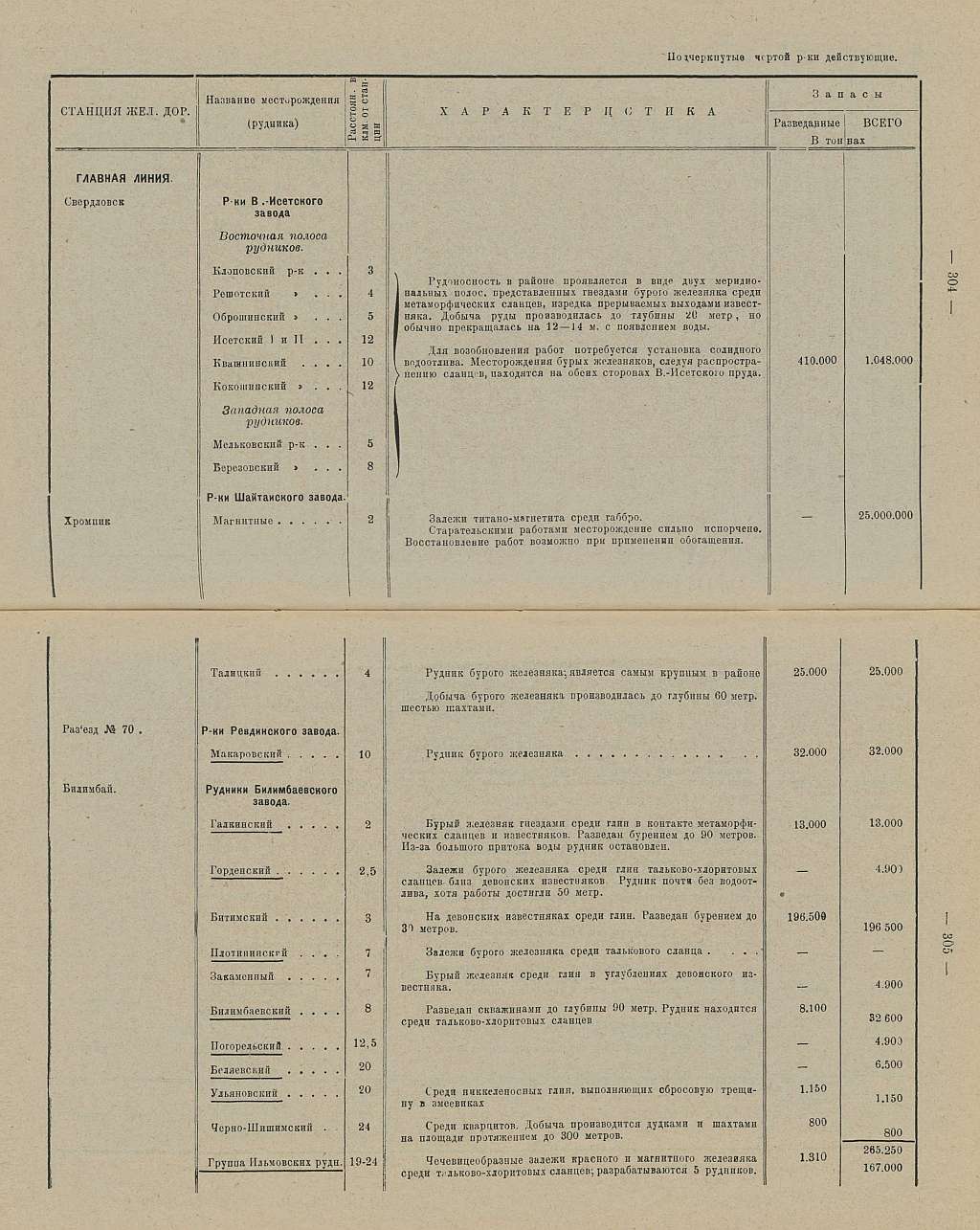

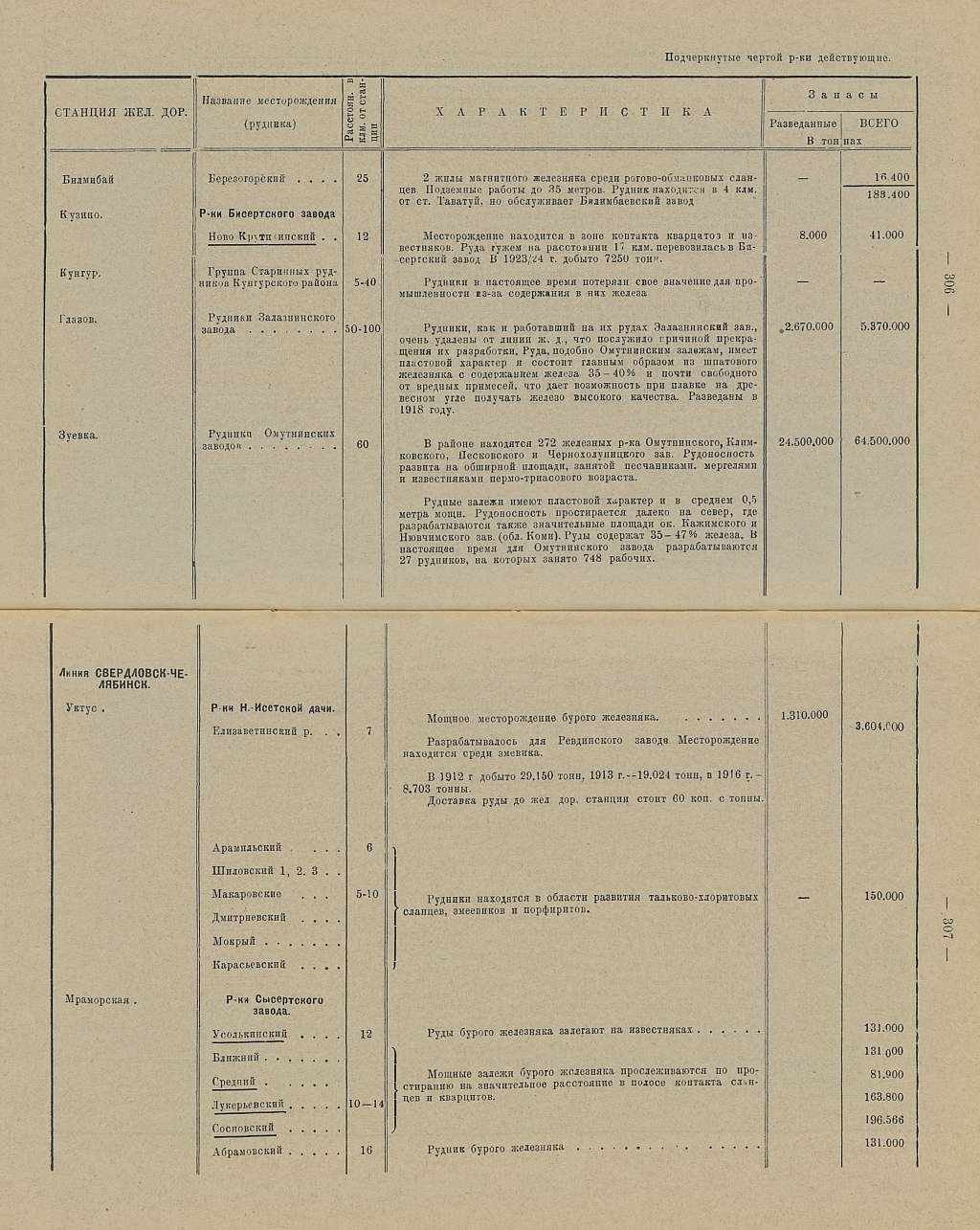

Месторождение(я) у Нижнеисетской дачи я упомянул, как Елизаветинское. Оно и сейчас существует, но не отрабатываетсая (?). В 20 веке его на кобальт и марганец отрабатывали. А ранее, получается, на железо. Кстати оба этих металла прекрасные легирующие добавки к железу. Приложил Google Maps, где обвел карьерчики А вот в плане Решет интересно, но геология там не очень подходящая для железных шляп. Попробую поискать, где был Решетский рудник. Вот может п. Медный или Дегтярск нынешний? На скарновых (Медный) и особенно колчеданных (Дегтярск) месторождениях формируются железные шляпы в зоне окисления. В районе нынешнего Медного на вашей карте множество рудников показано. А также в районе Широкой речки и Московского торфяника, там были болота, а болотные руды очень даже годятся для плавки в чугун. Спасибо за карту, интересно На карте рудников показано около полутора десятков, и далеко не все из них относятся к Елизаветинскому месторождению. Самый полный список рудников я видел в книге "Народное хозяйство района Пермской железной дороги" 1926 года издания. В электронной библиотеке Белинки доступна цифровая версия издания. Там перечислено несколько десятков рудников в радиусе полусотни км от Свердловска, указаны объёмы запасов. Исключая алапаевскую, тагильскую, бисертскую, нижне-сергинскую, режевскую группы и т. д. (я их опускаю, но в издании и они есть)       В сообщение не уместилась страничка, где упомянуты также Боёвский рудник в Баженово и Брусянский рудник в Косулино. Рудники много на каких старых картах обозначены, при наличии энтузиазма не проблема отыскать. Про Решётский рудник имеются упоминание(я) у Н. С. Корепанова в "Первом веке Екб", также описание рудника нашёл в издании "Уральская железная промышленность в 1899 году", оно также имеется в электронной библиотеке Белинки. Ну и наверное список сим не ограничивается, это всё что знаю/сходу нашёл. |

| seredkin |

16.8.2023, 20:21 16.8.2023, 20:21

Сообщение

#52

|

|

Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 2.5.2009 Пользователь №: 4 116 |

На карте рудников показано около полутора десятков, и далеко не все из них относятся к Елизаветинскому месторождению. Самый полный список рудников я видел в книге "Народное хозяйство района Пермской железной дороги" 1926 года издания. В электронной библиотеке Белинки доступна цифровая версия издания. Там перечислено несколько десятков рудников в радиусе полусотни км от Свердловска, указаны объёмы запасов. Исключая алапаевскую, тагильскую, бисертскую, нижне-сергинскую, режевскую группы и т. д. (я их опускаю, но в издании и они есть)       В сообщение не уместилась страничка, где упомянуты также Боёвский рудник в Баженово и Брусянский рудник в Косулино. Рудники много на каких старых картах обозначены, при наличии энтузиазма не проблема отыскать. Про Решётский рудник имеются упоминание(я) у Н. С. Корепанова в "Первом веке Екб", также описание рудника нашёл в издании "Уральская железная промышленность в 1899 году", оно также имеется в электронной библиотеке Белинки. Ну и наверное список сим не ограничивается, это всё что знаю/сходу нашёл. Спасибо за подробный ответ. На уровень начала 20 века работавшие рудники во многом известны, горнорудный регион уже был сформировавшийся. Как раз было интересно, что отрабатывалось в 18 веке, что-то известно, что-то нет. Но из этого списка уже можно вычислить те потенциальные месторождения, что отрабатывались в 18 веке. Касательно Елизавета, понимаю, что там множество рудничков, но по сути это единое рудное поле, Елизаветинский, вероятно, самый крупный. Как раз образование лимонитов по дунитам довольно обычное дело, а на Урале хорошо развиты мезозийские коры выветривания, к ним приурочены все никелевые латеритные месторождения, например. Но эти руднички, наверняка, питали Уктусский, а позже и Нижнеисетский заводы. Было интересно, что питало Екатеринбургский, да и Верх-Исетский. Далеко железную руду не потаскаешь (проблема перевозок и сейчас есть - это основная статья затрат для железорудных месторождений, так называемые bulk commodity) Касательно поиска в Белинке и даже электронном каталоге, я не могу это делать по причине нахождения далеко за пределами родного города и невозможности приехать, а многие интернет ресурсы в России просто недоступны из-за рубежа. Хорошо, что хоть что-то доступно, например, этот сайт. |

| Malahit |

18.8.2023, 22:19 18.8.2023, 22:19

Сообщение

#53

|

|

Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 323 Регистрация: 28.4.2021 Пользователь №: 10 347 |

Спасибо за подробный ответ. На уровень начала 20 века работавшие рудники во многом известны, горнорудный регион уже был сформировавшийся. Как раз было интересно, что отрабатывалось в 18 веке, что-то известно, что-то нет. Но из этого списка уже можно вычислить те потенциальные месторождения, что отрабатывались в 18 веке. В 18 веке отрабатывался прежде всего Решётский рудник, старый рудник Шувакишского завода, рудники по Московскому тракту (ЕМНИП), возможно, рудники по Верхотурскому тракту, позднее переданные Верх-Исетскому заводу Яковлевых. Касательно Елизавета, понимаю, что там множество рудничков, но по сути это единое рудное поле, Елизаветинский, вероятно, самый крупный. Как раз образование лимонитов по дунитам довольно обычное дело, а на Урале хорошо развиты мезозийские коры выветривания, к ним приурочены все никелевые латеритные месторождения, например. Но эти руднички, наверняка, питали Уктусский, а позже и Нижнеисетский заводы. Было интересно, что питало Екатеринбургский, да и Верх-Исетский. Далеко железную руду не потаскаешь (проблема перевозок и сейчас есть - это основная статья затрат для железорудных месторождений, так называемые bulk commodity) Объёмы добываемой и потребляемой руды в 18 веке на Екатеринбургском заводе были сравнительно низкими, так как местное производство работало прежде всего на Урал и Сибирь (в отличие от демидовских заводов, работавших на экспорт в центр страны). Руду свозили в благоприятное для состояния дорог время, стоимость перевозок на небольшое расстояние была низкой, благодаря использованию фактически дармовой рабочей силы и лошадей. Ну и я полагаю (что пока не подтверждено архивными поисками) с Решётского рудника руду везли ок. 10 км на подводах (1 подвода могла свезти на такое расстояние груз до 2 раз за день), а в районе Графской пристани у Оброшинского рудника её перемещали на баркасы (баржи), способные перевезти в 10-20 раз руды больше чем конные подводы (до 10 т против 0,5 т) и со скоростью вдвое быстрее. В районе ВИЗовской плотины металл опять могли перемещать на подводы или волоком перетаскивать суда на Городской пруд, а оттуда везти груз до пристани в районе Плотинки. Во всяком случае, баркасы (баржи) приблизительной длиной 35-45 футов (10,5-13,5 м) на Екатеринбургском Городском пруде отрисованы не на одной гравюре сер. - втор. пол. 18 в. Для чисто пассажирских перевозок они были бы избыточны и дороги в эксплуатации, а вот для грузовых самое то. В 19 веке ВИЗ использовал на верх-исетском пруду паровые баржи для транспортировки груза древесного угля, но схема как я полагаю, работала с самого начала Екатеринбургского завода, только на основе парусно-гребных транспортных судов (в качестве их команд могли использоваться приписные или солдаты гарнизона). Касательно поиска в Белинке и даже электронном каталоге, я не могу это делать по причине нахождения далеко за пределами родного города и невозможности приехать, а многие интернет ресурсы в России просто недоступны из-за рубежа. Хорошо, что хоть что-то доступно, например, этот сайт. http://elib.uraic.ru/ Имел в виду этот сайт Белинки, я не думаю, что он не доступен через vpn или что-то подобное. |

| Frol |

20.8.2023, 18:40 20.8.2023, 18:40

Сообщение

#54

|

|

Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 641 Регистрация: 28.12.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3 502 |

Попробую поискать, где был Решетский рудник. Так вот вроде нашли уже http://forum.po-miry.ru/index.php?showtopi...&#entry7479 |

| seredkin |

20.8.2023, 19:06 20.8.2023, 19:06

Сообщение

#55

|

|

Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 2.5.2009 Пользователь №: 4 116 |

Чрезвычайно интересно, спасибо огромное. |

| fort |

10.9.2023, 14:05 10.9.2023, 14:05

Сообщение

#56

|

|

Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 3 556 Регистрация: 22.9.2008 Пользователь №: 3 851 |

На Елизаветинском Руднике я не раз был. Нашел там отличные образцы железной руды

По Екатеринбургскому Заводу.В 1807 году железоделательное производство ЕЗ перенесли к нам , на Нижне- Исетский завод. В 2021 году мы изготовили действующий макет кричного молота с водяным колесом , в половинном масштабе. Точно такие же кричные молота были на ЕЗ. Также мы сделали макет пушки - полпудового единорога в натуральную величину , и макет старинной домницы, и настоящую старинную домницу. Для нее нам и понадобилась железная руда с Елизаветинского Рудника. Все вышеперечисленное находится у нас в Нижне- Исетске , на открытой площадке Музея Истоки. -------------------- Fort716 - это

Виртуальный музей истории Нижне-Исетска и Химмаша http://www.uralweb.ru/albums/user.php?id=290675 |

| KKH |

18.9.2023, 15:41 18.9.2023, 15:41

Сообщение

#57

|

|

Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 24.7.2010 Пользователь №: 4 666 |

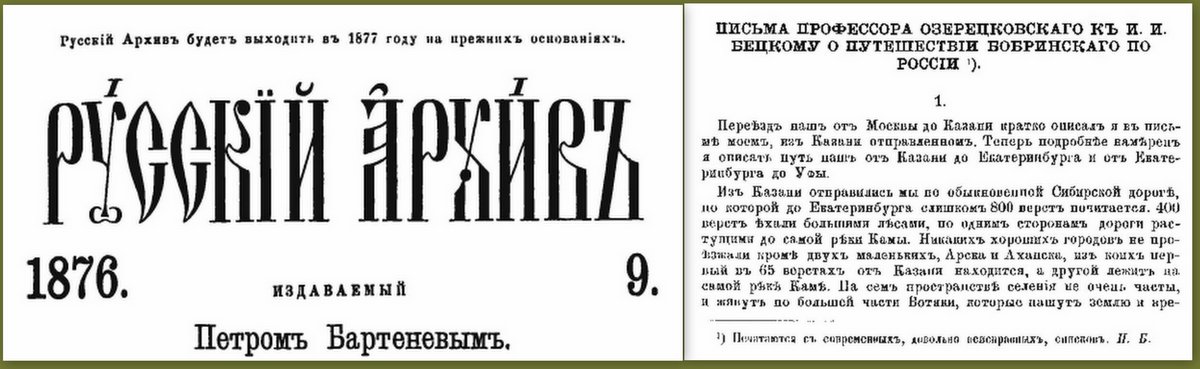

В томе девятом "Русского Архива за 1876 год опубликованы заметки о путешествии графа Алексея Григорьевича Бобринского по России.

Среди прочих городов посетил граф и Екатеринбург. События происходили со 2 по 12 сентября 1782 года. Стиль изложения сохранён, орфография осовременена.  В сем нарочито обширном городе главным предметом нашего любопытства был монетный двор, на котором делаются медныя деньги, от пяти копеечника до полушки. Вся медь с казенных Пермских заводов, до 30.000 пудов, идет на оныя Фабрики; а с частных заводов, находящихся в Пермском, Казанском и Уфимском наместничествах, сверх десятой доли, которая берется в казну даром, вступает на оныя Фабрики целая половина из выплавляемой на них меди. Как за казенную медь, так и за половину с частных заводов получаемую платится из казны по пяти рублей с полтиною за пудъ; всей же меди выходит на денежное дело до 130.000 пудов в год. Медь на сии Фабрики при ныности входит штыковая, то есть в виде продолговатых брусков, которые весом бывают в 13, 14 и 15 Фунтов. С медными штыками поступают таким образом: раскалив оные дровами в больших печах, в кои кладется за один раз по 50 пудов меди, расковывают каждый штык в долгую полоску, которую потом на двое разрубают. Для сей расковки находится там восемь больших молотов, которые действуют водою. Раскованная в полоски медь весом отдается в плющильную Фабрику, где снова раскалив ее углем, сперва горячую пропускают сквозь вальки, то есть между двумя железными цилиндрами двух указных станов, и чрез то делается она немного тонее и шире, заглаживаются также на ней знаки от молотовых ударов, во время расковки происходящие; потом холодныя полоски протягивают еще сквозь такие же вальки трех указных станов и тут уже приводят их в такую толщину, какая для денег потребна. Плющеная медь весом отпускается в прорезныя Фабрики, которых две. В них находится 25 станов, водою в действие приводимых, на которых из плющенных медных полос вырезываются денежные кружки. Здесь в сутки на одном стану два человека попеременно вырезывают пятикопеечных кружков на 832 рубля. Вырезанные кружки весом отдаются в выжигальную Фабрику, где дровами раскаливают их в больших печах на чугунной доске; раскаленные выгребают в холодную воду, в которой их моют. Таким образом очищается с них деготь, в прорезной к ним пристающий, и лучший доставляется им вид. Обожженые кружки загуртивают по борту и загурченные отдают уже счетом и весом в чеканную для тиснения; из чеканной уже только счетом, а не весом, отдаются деньги в магазин казначею. Пуд меди привести в деньги со всеми расходами становится казне в 33 и 35 копеек, а из пуда выходит 16 рублей; всех же денег делается в год до двух миллионов пятисот тысяч рублей. Слишком бы пространно было описывать здесь, сколько при какой работе людей употребляется, какая производится им плата, также сколько в каком деле теряется меди. Сие все оставляю я для моих дорожных записокъ; вообще донесу в. в. п.*, что все медныя крохи, в разных приделках меди отделяющияся, вся окалина при расковке, плющеньи, пожоге и гурчении от меди отстающая, все обрезки из прорезной и негодные кружки из чеканной Фабрики рачительно собираются и сплавливаются на пяти гармахерских горнах, из коих выходит снова штыковая медь, которая паки обращается в прежнее дело. Изо ста пудов окалины чистой меди получается 75 пудов. Самая сажа, во время раскаливания меди в трубы поднимающаяся, не пропадает, а идет в масляныя краски. ______________________________________________________________ * в.в.п - это не то, что некоторые могли подумать |

| KKH |

18.9.2023, 15:50 18.9.2023, 15:50

Сообщение

#58

|

|

Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 24.7.2010 Пользователь №: 4 666 |

Заметки о путешествии графа Алексея Григорьевича Бобринского по России (Продолжение).

События происходили со 2 по 12 сентября 1782 года. Стиль изложения сохранён, орфография осовременена. На монетном дворе многия находятся Фабрики для делания и починки разных заводных инструментов, для которых делают там и сталь, которая крепостию своею много уступает Аглинской стали. Еще сталь приготовляют таким образом. От разных испортившихся инструментов собранное железо растопляют в нарочном горну, растопленное выпускают на чугунныя доски, где оно застывает; застывшее ломается на части, которыя, сложив вместе одну с другою, кладут паки в прежний горн и жаром связывают их в один кусок величиною в три или четыре пуда; потом, выняв из горна, разрубают оной кусок на три или на четыре части, которыя под большим огнем растапливают или молотом вытягивают в шины; вытянутыя шины называются укладок. Из укладу делается сталь в особливом горну, который нарочно составляют из глины и толченаго угля, смесив их густо водою; сею смесью набивают яму и вырезывают на ней горн, который подобен бывает половине шара. Переломав укладныя шины и плотно сложа один кусок с другим, кладут в оной горн, в котором от жара связываются между собою укладные куски, но не растопляются. Как скоро куски соединятся, вынимают их из горна, под молотом приводят в шины, бруски и очень узкия полоски, которая потом паки нагревают и горячия опускают в холодную воду, или закаливают. Сталь в шинах называется пружиною, в брускахъ— коробочною, а в плоскихъ—образцовою. ______________________________________________________________ Интересное замечание сделал автор писем профессор Н.Я. Озерецковский о причинах недостаточного качества уральской стали: Цитата Почему Аглинская сталь превосходнее нашей, то остается разведать в Англии; а из химии знаю я одно то, что для превращения железа, в сталь надобно только напитать его возгораемым началом или ФЛОГИСТОНЪ; потом лучше дать ему самовольно простынуть, нежели закаливать в холодной воде. ____________________________________________________________________ ССЫЛКА: О пребывании графа А.Г. Бобринского в Екатеринбурге |

| fort |

4.10.2023, 13:57 4.10.2023, 13:57

Сообщение

#59

|

|

Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 3 556 Регистрация: 22.9.2008 Пользователь №: 3 851 |

Спасибо!

Для меня как для специалиста это ценная информация .В первый раз вижу подробное описание этих процессов. -------------------- Fort716 - это

Виртуальный музей истории Нижне-Исетска и Химмаша http://www.uralweb.ru/albums/user.php?id=290675 |

| fort |

4.10.2023, 14:02 4.10.2023, 14:02

Сообщение

#60

|

|

Постоянный участник     Группа: Пользователи Сообщений: 3 556 Регистрация: 22.9.2008 Пользователь №: 3 851 |

И почему наша уральская сталь на тот момент уступала " крепостию английской" я тоже знаю. Но это тема отдельной лекции.

Впрочем проблему решили чуть позже в 1797, когда стали восстанавливать Нижне- Исетские завод и возвели там печи цементации для производства стали по технологии немца Гумпрехта. -------------------- Fort716 - это

Виртуальный музей истории Нижне-Исетска и Химмаша http://www.uralweb.ru/albums/user.php?id=290675 |

|

| Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2026, 13:37 |

Русская версия Invision Power Board

v2.1.7 © 2026 IPS, Inc.

Лицензия зарегистрирована на: www.1723.ru